প্রিয় পাঠক, প্রত্নগবেষক ও লোকসাহিত্যিক মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠানের ভাটকবিদের নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার ফল তাঁর গ্রন্থ ‘বাংলাদেশের ভাটকবি ও কবিতা’। এ-গ্রন্থ থেকে নরসিংদীর ভাটকবি মফিজ উদ্দিনকে নিয়ে এই লেখাটি প্রকাশ করা হলো। এই গ্রন্থের বিপুল পাঠ ও পরিচিতির স্বার্থে ও নরসিংদীর ঐতিহ্যপূর্ণ এক আখ্যানের সাথে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে আমাদের এ-উদ্যোগ।

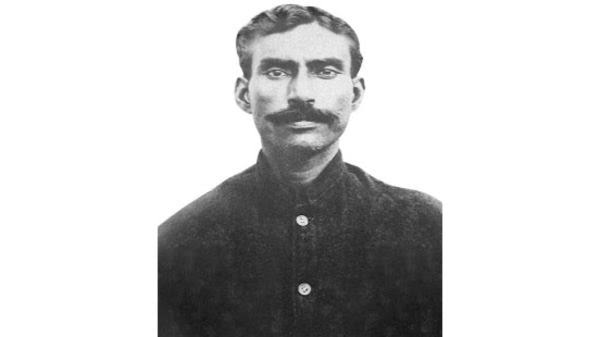

‘কাব্য-কল্পলোকের সখি’র নাগাল পাবার একান্ত স্বপ্ন ও সাধনায় যিনি সমগ্র জীবন আত্মনিমগ্ন থেকেছেন, তিনি খ্যাতিমান ভাটকবি মফিজ উদ্দিন। তিনি সাবেক ঢাকা জেলার (বর্তমান নরসিংদী) শিবপুর থানার অন্তর্গত নোয়াদিয়া গ্রামে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইদ্রিছ আলী।

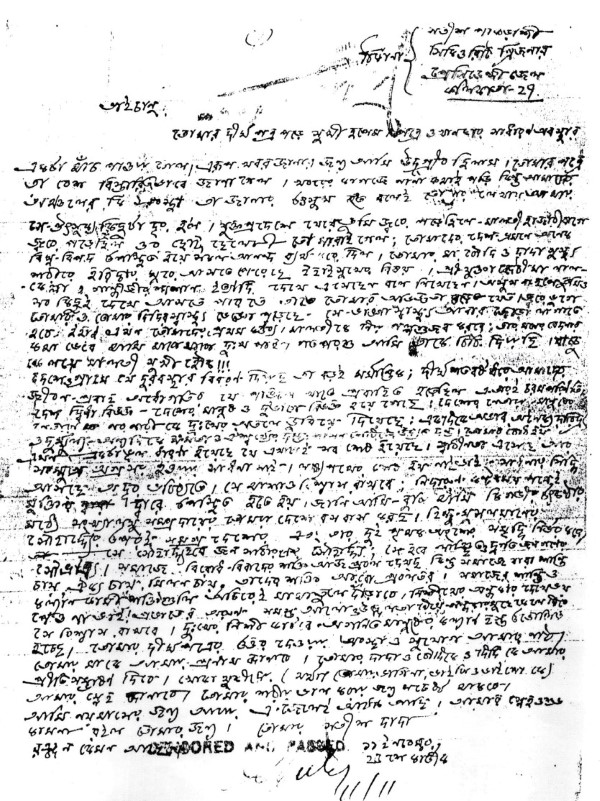

এই খ্যাতিমান কবি শতাধিক ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তিকার রচয়িতা। তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদরূপে তিনি রচনা করেন ‘দর্জ্জালের সিংহাসন, অবশেষে পলায়ন’ (১৯৫৬)। পুস্তিকাটি তৎকালে বাজেয়াপ্ত হয় এবং এটি রচনা ও প্রকাশের জন্যে দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে সপ্তাহকাল কারাভোগ করতে হয়। গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্যে লেখা সুন্দর ও সহজবোধ্য কবিতায় তাঁর প্রতিবাদী রাজনৈতিক চেতনা প্রশংসনীয়।

: মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, নরসিংদীর কবি সাহিত্যিক, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৪৯

পল্লীর শ্যামশোভায় বর্ধিত বালক মফিজ উদ্দিনের শৈশবেই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে অজস্র গ্রামীণ কবিতার মাধ্যমে। সেকালে গ্রামীণ জীবনের আকর্ষণীয় বিষয়ভিত্তিক দীর্ঘ কবিতা হাটে-বাজারে সুর করে আবৃত্তি হতো, স্বল্পমূল্যে দু-চার পয়সার কবিতার প্রচলন ছিলো। গ্রামের সাধারণ অর্ধশিক্ষিত যুবক-বৃদ্ধরা বাজার থেকে ফেরার পথে ঐসব কবিতা সাগ্রহে দু-চার পয়সা দিয়ে কিনে নিতো। মাঠে-ঘাটে রাখাল যুবকেরা এসব কবিতা সুর করে আবৃত্তি করতো। সে-যুগে মফিজ উদ্দিনের সাড়া জাগানো কবিতা বাজারে-বন্দরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।

কবির জীবন বৈচিত্র্যময়। মেট্রিক পাশ করে ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ড্রাইভার হিসেবে ট্রেনিং নিয়ে এক বছর এলাহাবাদে কাটান। পরে মর্দান থেকে সামরিক প্রশিক্ষণে নায়েক পদে উন্নীত হয়ে কবি সামরিক বাহিনির দায়িত্ব পালন উপলক্ষে বোলান, বসরা, বাগদাদ, কারবালা, কৃষ্ণা, ব্যবিলন, মুগল, মিশর, পোর্টসৈয়দ, ইতালি, ভেনিস প্রভৃতি বহু স্থানে গমন করেন। ১৯৪৮ সালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে দেশে ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি আইয়ুবপুর ইউনিয়ন কাউন্সিলের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন একাধারে ছাব্বিশ বছর। তিনি ১৯৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকারের বরাদ্দকৃত কবি-সাহিত্যিকের সম্মানি বাবদ মাসিক পাঁচশত টাকা ভাতা লাভ করেছেন।

: শেখ ম. আ. খালিদ ও ডা. অছিউদ্দিন আহমেদ, নোয়াদিয়ার কবি মফিজ উদ্দিন, জাগরণ, নরসিংদী, ১৯৯৭

কবি তাঁর প্রকাশিত পুস্তিকাগুলোতে ‘মফিজ উদ্দিন মিঞা (প্রাক্তন সৈনিক)’ নামটি ব্যবহার করেছেন। তিনি কিছুকাল নরসিংদীর নিকটস্থ ভাগদি, অতঃপর চাঁদপাশা গ্রামে বসবাস করেন।

যুদ্ধফেরত সৈনিকের মানস চেতনায় রাজনীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। সে-প্রেক্ষিতেই তিনি রাজনীতিকে উপজীব্য করে অনেক কবিতা লিখেছেন, যেমন : কাশ্মীরের কবিতা ও হিন্দুস্থানের উল্টাবাজি, ইসলামি শাসনতন্ত্র রিপাবলিক রাষ্ট্রের কবিতা, একুশ দফার কবিতা, তাসখন্দের ৯ দফা, জিয়ার ১৯ দফার কবিতা, জাতির জনক শেখ মুজিবুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনার আগমনের কবিতা। রাজনৈতিক বিষয় ছাড়াও নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রেমপ্রীতি ও ধর্মীয় বিষয় নিয়েও তিনি বহু কবিতা পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন।

কবি মফিজ উদ্দিন প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর কবি। তিনি কবিতার ‘গ্রামার বা ব্যাকরণ’ জানেন না। সে-কারণে তিনি সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষাতেই কবিতা রচনার প্রয়াস পান। কবিমন কল্পনাবিলাসী হলেও তিনি বাস্তব জগতেরই বাসিন্দা। মানুষের আনন্দ-বেদনার সমঅংশীদার তিনি। তাঁর হৃদয়ের অনিবার্য আকুলতা থেকেই কবিতার জন্ম হয়। সমাজের দুর্দশা নিরসনে কবিগণ ব্যাকুলচিত্ত থাকেন, অথচ সেই সমাজের মানুষদের কাছ থেকে তাঁরা যথাযোগ্য প্রতিদান পান না। দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের এ-বিষাদঘন আত্মজৈবনিক চিত্র গ্রাম্য কবি মফিজ উদ্দিনের কবিতায় বিধৃত হয়েছে :

মনের কল্পনায় ছন্দ যোগায়, তাই তো কলম ধরি,

জল্পনা সখির পিছে করি দৌড়াদৌড়ি।

জানি না লেখাপড়া মন-মরা শক্তি-বল নাই, কবিতা লিখিতে তবু কলম চালাই।

কবিতা লিখি তাই গ্রামার নাই, নাই সেই ব্যাকরণ,

গ্রাম্য ভাষায় কাহিনীর সব দিয়ে যাই বর্ণন।

লিখলে শুদ্ধ ভাষায় দেখা যায় গ্রামে থাকে যারা,

কঠিন ভাষায় লিখলে আবার পড়তে চায় না তারা।

তাই আদি অন্তে ভেবে চিন্তে গ্রাম্য ভাষা দিয়া, জীবিকানির্বাহ করি কবিতা বেচিয়া।

তবে আমার মত লিখকগণ পল্লীগ্রামে থাকে, দারিদ্র্যতার জ্বালায় মরি সমাজ কি তা দেখে?

: শিক্ষা সভ্যতা গেল মারা, পৃষ্ঠা ২

প্রতিভাবান কবি মফিজ উদ্দিন মার্কসবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক ভাবাদর্শ তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিলো। তাঁর শ্রেণিচেতনা ছিলো অত্যন্ত প্রখর। এজন্যে চাষাভূষার অধিকার আদায়ে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। নিজেকে চাষা বলে পরিচয় দিতে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিলো না। তাই তিনি লিখেছেন, “তোদের লাগি কাইন্দা মরে মফিজ উদ্দিন চাষী, কবে ফুটবে মুখে হাসি। খাটবি কত ভূতের বেগার বুদ্ধিহারার দল, এখন বুঝে শুনে চল, জমি তোদের লাঙল তোদের তোদের জন্মস্থান।”

কবি মফিজ উদ্দিনের সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনা ছিলো অত্যন্ত ক্ষুরধার। গণমানুষের প্রতি তাঁর ছিলো অগাধ ভালোবাসা। এজন্যেই তিনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় সমকালীন রাজনীতি ও সমাজ প্রেক্ষিত এক সৌন্দর্যে উপস্থাপিত হয়েছে।

মফিজ উদ্দিন বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ভাটকবি। তাঁর প্রকাশিত পুস্তিকাগুলোর একটি অসম্পূর্ণ তালিকা এখানে প্রদত্ত হলো :

— পানি বা গজব। প্রণেতা ও প্রকাশক। মুদ্রক : কোহিনূর প্রেস, নরসিংদী। প্র. সং ১০ ভাদ্র ১৩৬১/১৯৫৪, ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য : দুই আনা। ১৩৬১ বঙ্গাব্দের ভয়াবহ বন্যার ধ্বংসলীলার বর্ণনা।

— ২১ দফার কবিতা ও চাষীর দুঃখ দুর্দশা। প্রকাশক : খন্দকার আফিরদ্দিন মিঞা, গ্রাম : ভাগদি, নরসিংদী। ১৯৫৪, ৮ পৃষ্ঠা।

— জব্বার মাস্টারের খুনের কবিতা (১ম খণ্ড), ১৩৬১/১৯৫৩, ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য : দুই আনা। জব্বার মাস্টারের খুনের কবিতা (২য় খণ্ড), ১৩৬১, ১৯৫৪, ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য : দুই আনা।

— অভাব না গজব, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জুলুমের প্রতিফল কবিতা। প্রকাশক : খন্দকার আফিরদ্দিন মিঞা, গ্রাম : ভাগদি, নরসিংদী। ১৯৫৪, ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য : দুই আনা।

— জামাল জরিনার প্রেমকাহিনী ও পুত্রের হাতে পিতার খুন। প্রণেতা, গ্রাম : ভাগদি, পো. : নরসিংদী, জিলা : ঢাকা। প্রকাশক : সিরাজ মিঞা, আশ্রবপুর, চক্রধা, ঢাকা। ১১ মাঘ ১৩৬১/১৯৫৪, ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য : দুই আনা।

— নবী কাহিনী (বই নং ১), আখেরী নবীর জন্ম কাহিনী ও আমিনা বিবির খোয়াব। প্রকাশক : সিরাজুল ইসলাম সরকার। ২২ বৈশাখ ১৩৬২, ৮ মে ১৯৫৫, ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য : দুই আনা।

— নবী কাহিনী (বই নং ২), শিশু নবী ও দাই হালিমার কাহিনী।

— কাশ্মীরের কবিতা ও হিন্দুস্থানের উল্টাবাজি। প্রকাশক : খন্দকার আফিরদ্দিন মিঞা, ভাগদি, নরসিংদী। চৈত্র ১৩৬২, এপ্রিল ১৯৫৫, ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য : এক আনা।

— রঙমালার কবিতা। ১৯৫৬, ৮ পৃষ্ঠা।

— দর্জ্জালের সিংহাসন, অবশেষে পলায়ন। প্রকাশক : ফজর আলী খাঁ, গ্রাম : হিজলিয়া, নরসিংদী, ঢাকা। ২৫ আশ্বিন ১৩৬৩, ১৯৫৬, ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য : দুই আনা।

— ইসলামি শাসনতন্ত্র রিপাবলিক রাষ্ট্রের কবিতা।

— ইসলাম ধর্মের ঠিকাদারের কাহিনী ও ফাঁসির মরার নসিহত।

— চরসিন্দুর হাইস্কুলের হেডমাস্টার মুক্তার খানের খুনের কবিতা (১ম খণ্ড)। ১৯৬৭, ৮ পৃষ্ঠা।

— চরসিন্দুর হাইস্কুলের হেড মাস্টার মুক্তার খানের খুনের পূর্ণ বিবরণ (২য় খণ্ড)। প্রকাশক : সিরাজ মিঞা, আশ্রবপুর, ঢাকা। মুদ্রক : কোহিনূর প্রেস, নরসিংদী। ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য : বার পয়সা। কবিতাটি বাস্তব ঘটনা নিয়ে রচিত। রশীদ নামক জনৈক ছাত্র মেট্রিক টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করে। সে ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যে প্রবেশপত্র পেতে হেড মাস্টারকে বারম্বার চাপ প্রয়োগ করে। তিনি এই দুর্বল ছাত্রকে পাত্তা দেননি। এতে রশীদ ক্ষিপ্ত হয়ে ১৯৬৭ সালের ৬ এপ্রিল নরসিংদী কলেজ চত্বরে হেডমাস্টার মুক্তার খানকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। পরে ঘাতক রশীদ গণপিটুনিতে নিহত হয়।

— টেডি নারী যাহানারার প্রেমকাহিনী (১৯৬৭ ?)।

— সতাই মার গোপন প্রেমকাহিনী ও কারে কেবা মারতে পারে ঠাডা পড়ে নিজে মরে। প্রণেতা : মফিজ উদ্দিন (প্রাক্তন সৈনিক), নোয়াদিয়া, ঢাকা। প্রকাশক : সিরাজ মিয়া, আশ্রবপুর, শিবপুর, ঢাকা। ১৯৬৯, ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য : বার পয়সা।

— চাঁদের কবিতা। প্রণেতা ও প্রকাশক : নোয়াদিয়া, ঢাকা। মুদ্রক : খান প্রিন্টিং প্রেস, বাবুবাজার, ঢাকা। ১৯৬৯, ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য : বার পয়সা। এ্যাপেলো-১১ নভোযানে তিন নভোচারীর চন্দ্রে অবতরণের বিবরণ।

— চাঁদে যাহা দেখিলাম, ২য় খণ্ড।

— ১১ দফা ও আসাদ ভাইয়ের কবিতা।

— কবিতা— শিবপুরের অগ্নিকাণ্ডের নিদারুণ কাহিনী ও আগুনে পোড়ায় তিনজনের মৃত্যু। প্রকাশক : সিরাজ মিয়া, আশ্রবপুর, শিবপুর, ঢাকা। ১৯৬৯, ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য : পঁচিশ পয়সা। শিবপুরের অগ্নিকাণ্ডে তিনজনের মৃত্যুর ঘটনার বর্ণনা।

— হাসু মিয়া ও হিরণবালার বিয়ার কবিতা। প্রণেতা : চাঁদপাশা, নোয়াদিয়া, ঢাকা। প্রকাশক : আবদুল আজিজ, খলিলাবাদ। ১৯৭০, ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য : দুই আনা।

— যাদুগরণী চন্দ্রবানের যাদুর কারখানা। ১৯৭০, ৮ পৃষ্ঠা।

— দুই বিয়ার তিলিসমত ও দুঃখের কাহিনী। প্রণেতা : চাঁদপাশা, নোয়াদিয়া, জিলা : ঢাকা। প্রকাশক : সিরাজ উদ্দিন ও অন্যান্য, আশ্রবপুর, ঢাকা। মুদ্রক : সিদ্দিক প্রেস, ভৈরব। ১৯৭০, ৮ পৃষ্ঠা।

— ডাকু রুস্তম ও রেজিয়ার প্রেমকাহিনী (১ম খণ্ড, সিরিজ কবিতা)। বিজ্ঞাপিত পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিলো কি না জানা যায়নি।

— ইলেকশনের কাহিনী। ১৯৭০, ৮ পৃষ্ঠা।

— গোল ছাহেরার বিয়া ও মায়ের হাতে পুত্র খুন, ভাই ভাগ্নির ফাঁসি। প্রকাশক : সিরাজ উদ্দিন ও অন্যান্য, আশ্রবপুর, ঢাকা, মুদ্রক : সিদ্দিক প্রেস, ভৈরব। ১৯৭০, ৮ পৃষ্ঠা।

— বুড়া মিয়া জোয়ান বিবির আজব কারখানা কবিতা।

— (কোর্টের সামনে ঢাকার ঘটনা) শিক্ষা সভ্যতা গেল মারা, উকিলে উকিলকে মারে ছোরা। প্রণেতা : নোয়াদিয়া, ঢাকা। প্রকাশক : রুস্তম আলী, বৌয়াকুড়, নরসিংদী। মুদ্রক : রহমান প্রেস, নরসিংদী। ১৯৭৯, ৮ পৃষ্ঠা, প্রতি কপি ষাট পয়সা।

— মকদ্দমার রায়ে, ২য় খণ্ড।

— ভুট্টুর ফাঁসির কবিতা। প্রকাশক : মির রুস্তম আলী, বৌয়াকুড়, নরসিংদী। মুদ্রক : রহমান প্রেস, নরসিংদী। ১৯৭৯, ১৫ পৃষ্ঠা, মূল্য : এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

— জাতির জনক শেখ মুজিবুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনার আগমনের কবিতা। প্রকাশক : মির রুস্তম আলী, ব্রাহ্মন্দী, দাসপাড়া, নরসিংদী। ১৯৮১, ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য : এক টাকা।

মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান

প্রত্নগবেষক ও লোকসাহিত্যিক