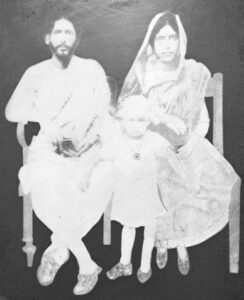

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (পঞ্চতীর্থ) একাধারে একজন পণ্ডিত, ইতিহাসকার, নাট্যকার, ভাষাবিদ। গ্রামের ছাত্রটোলের পণ্ডিত ছিলেন। বাস করতেন গ্রামেই। বিশ শতকের যে-সময়ে তাঁর বিচরণ, সে-সময়ে ইতোমধ্যে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য আধুনিক যুগ অতিবাহিত করছিলো।

জন্মেছেন ১২৯৮ বঙ্গাব্দে, খ্রিস্টসন অনুসারে ঊনিশ শতকের শেষার্ধে, তৎকালীন মহেশ্বরদী পরগণার অজপাড়াগাঁ আলগিতে। বর্তমানে এটা নরসিংদী জেলার মাধবদী পৌরসভায় পড়েছে। এই গ্রামেই তাঁর বসবাস ও পণ্ডিতি করেছেন মৃত্যু অবধি। অবশ্য তাঁর মৃত্যু ঘটেছিলো ঢাকায়, ১৩৬১ বঙ্গাব্দে।

‘পূর্ব্ববঙ্গে মহেশ্বরদী’ তাঁর বহুল পঠিত নন্দিত ইতিহাস-গ্রন্থ। এই গ্রন্থের সাথে সমকালীন পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন শেকড় সন্ধানী লেখক হিসেবে খ্যাত সরকার আবুল কালাম (মৃত্যু : ৩০ আগস্ট ২০২১)। সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থের কোনো গ্রন্থেরই তেমন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না। অবশেষে এই অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক নানা উপাদানসমৃদ্ধ এই ইতিহাস গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রাহক শাহাদাত হোসেন মন্টুর কল্যাণে, যা পরে সরকার আবুল কালাম সম্পাদনা করেছেন সমকালীন পাঠকদের জন্যে। সেই সাথে এই গ্রন্থের কল্যাণে তাঁর আরো ২৬ টি গ্রন্থের নামের সন্ধান পাওয়া যায়। একনজরে তাঁর গ্রন্থরাজির দিকে চোখ বুলানো যাক :

১. বেদশতক (চারি বেদের একশত শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের তাৎপর্য);

২. আদর্শ হিন্দু বিবাহ;

৩. বঙ্গ-গৌরব হোসেন শাহ (পঞ্চাঙ্ক নাটক);

৪. ভক্তের ভগবান (ছেলেদের নাটক);

৫. আত্মদান (ছেলেদের নাটক);

৬. দক্ষিণা (ছেলেদের নাটক);

৭. ছাত্র জীবনে শক্তি সঞ্চয়;

৮. ব্রাহ্মণ ও হিন্দু;

৯. গৃহস্থের শ্রীকৃষ্ণ সাধন;

১০. বিশ্ব-বীণা (বাংলা কবিতা);

১১. বিশ্ব-বীণা (সংস্কৃতে আবৃত্তি);

১২. যুগের মশাল জ্বালল যারা (কবিতা);

১৩. বরযাত্রী বা কন্যাদায়;

১৪. গোধন;

১৫. সমাজ;

১৬. ব্রাহ্মণ;

১৭. তীর্থরাজ;

১৮. প্রাচীনযুগে সমরবিজ্ঞান;

১৯. বানান সমস্যা সমাধান;

২০. ভ্রমণে সাহিত্য;

২১. সংহিতা যুগের সভ্যতা;

২২. ছেলেদের গল্প;

২৩. বড়দের গল্প;

২৪. অনার্য্য বিজয় (পঞ্চাঙ্ক নাটক);

২৫. বিবিধ প্রবন্ধ ও

২৬. পূর্ববঙ্গে মহেশ্বরদী।

‘পূর্ব্ববঙ্গে মহেশ্বরদী’ একটি আকর গ্রন্থ। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে গন্ধ পাওয়া যায় সে-সময়কার মাটির ঘরের মাটির মানুষদের। ডোয়াই, গারুতি, খালোমালোদের জীবনাচার ও সংগ্রামী জীবন। খুঁজে পাওয়া যায় আমাদের পূর্বপুরুষদের যাপিত জীবনচিত্র, লোকাচার, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণের। মনে হয় সুরেন্দ্রমোহনের চেতনায় ঐতিহাসিক সত্যের চেয়ে মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে চলমান জীবন। সেই সময়ের বাস্তবতায় জীবন ছিলো নদীকেন্দ্রিক। যে-এলাকায় সুরেন্দ্রমোহনের বসবাস, সেই এলাকার পূর্বদিকে বহমান মেঘনা, যা মেঘনাদ বা মেঘন নামে পরিচিত ছিলো। পশ্চিমদিকে শীতলক্ষ্যা আর প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে বয়ে গিয়েছে এক সময়ের খরস্রোতা ও ভয়ঙ্কর নদ ব্রহ্মপুত্র। তার শাখা হাড়িধোয়া, আড়িয়াল খাঁ। আজকের ব্রহ্মপুত্র দেখে সেই চিত্র কল্পনা করা কঠিন।

প্রফেসর মনিরুজ্জামান ‘মহেশ্বরদীর ইতিহাস’ সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, “আঞ্চলিক ইতিহাস রাজনৈতিক ইতিহাস অপেক্ষা ভিন্ন এবং সে কথা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার প্রমুখের ঐতিহ্য ভাঙতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর প্রথম জীবনে ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ লিখে প্রমাণও করেন। তারপর থেকে ইতিহাস রচনার ধারাকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে এসেছেন সেই সোনার গাঁ, বিক্রমপুর, ময়মনসিং ভাওয়াল প্রভৃতি পরগণার ইতিহাসকারদের কথা এ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থের অবদানও তাঁদেরই তুল্য। এদের হাতে ইতিহাস রচনার যে আদর্শ গড়ে ওঠে তা জেলা গেজেটিয়ার ও বিভিন্ন ভৌগোলিক ও স্থানিক পরিচিতিমূলক গ্রন্থেও অনুসৃত হতে দেখা যায়।”

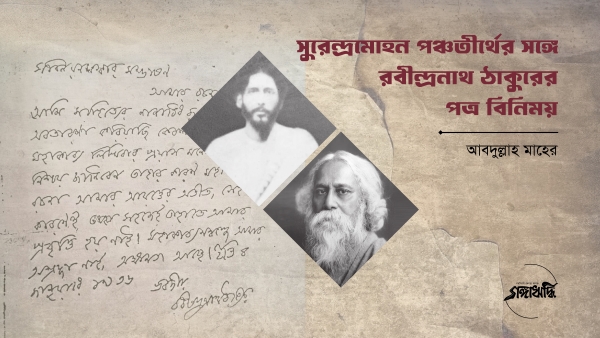

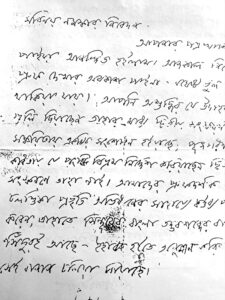

সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ হিসেবে কতোটা পণ্ডিত ছিলেন, তৎকালীন তাঁর নিজের সময়ের সাহিত্য-ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে কতোটা প্রাজ্ঞ ছিলেন, তা আমরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তাঁর পত্রবিনিময়ের দুর্লভ তথ্যাবলি ও পত্রপাঠ করার মাধ্যমে।

গত শতকের তিরিশের দশকে এই পত্র বিনিময় ঘটেছিলো। তার মধ্যে দুটি পত্র নিয়ে কথা বলাই আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়।

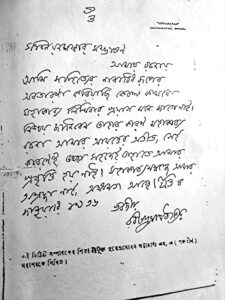

আমরা এই পত্র বিনিময়ের তথ্যটি পাই সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থের নাতি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কল্যাণে। সুরেন্দ্রমোহনের তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র হলেন সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি একজন প্রথিতযশা লেখক ও প্রাবন্ধিক ছিলেন। মূলত তিনি তাঁর সম্পাদিত এক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুরেন্দ্রমোহনের পত্র বিনিময়ের আলাপ তোলেন এবং দুটি পত্র উক্ত গ্রন্থে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। আর সেই সাথে ইতিহাসের এক দুর্লভ ঝাঁপি খুলে দেন।

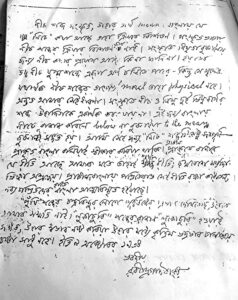

এই পত্র বিনিময়ের মহৎ কর্ম ঘটেছিলো ১৯৩৬ সালে। সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে এই পত্র লেখেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ গ্রন্থ পাঠপূর্বক ভাষা ও বানান সংক্রান্ত প্রমাদের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ সেই পত্রের উত্তরও দেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের পাঠানো উত্তরসম্বলিত দুটি পত্রই পেয়েছি কেবল।

সুরেন্দ্রমোহন রবীন্দ্রনাথকে মহাকাব্য রচনার কথা বলেছিলেন সম্ভবত। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে লেখেন, “…মহাকাব্য রচনা আমার আয়ত্তের অতীত, সেই কারণেই সহজেই তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। মহাকাব্য সম্বন্ধে আমার অশ্রদ্ধা নাই, অক্ষমতা আছে।”

রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তি মহাকাব্য সম্বন্ধে তাঁকে জানা-বোঝার ক্ষেত্রে মূল্যবান মন্তব্যের দলিল হয়ে রইলো।

দ্বিতীয় পত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শব্দের বানানগত ভুল, সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ এমনকি কবিতার পঙক্তি বিভ্রম নিয়েও আলাপ তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি বিষয়ের যথাযথ জবাব দিয়েছেন। আমরা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পত্র দেখিয়াই সুরেন্দ্রমোহনের পত্রের বিষয় উপলব্ধি করে কথা বলছি।

সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ একজন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে তা সম্যক বুঝেছিলেন, তা তাঁর প্রত্যুত্তর দেখেই বোঝা যায়।

দুটি মূল্যবান পত্রেরই সন তারিখ উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই হিসেবে সময়কাল সম্পর্কে ধারণা করে সুরেন্দ্রমোহন ও রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে গবেষকেরা প্রভূত উপকৃত হবেন, সন্দেহ নেই।

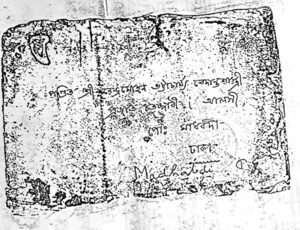

পত্রদুটির সাথে খামও উক্ত সস্পাদিত গ্রন্থে ছেপেছেন সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য। আমরা খামের উপরে দেখতে পাই ‘আলগি, পো. মাধবদী’। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত ‘মাধবদী’ অবশ্যই মাধবদীবাসীর জন্যে বিরাট পুলকের বিষয় হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের এমন এক মহীরুহ যার সঙ্গে সমকালীন কবি-লেখক-পাঠক-গুণগ্রাহী সবার সাহিত্য সংশ্লিষ্ট বহুমাত্রিক যোগাযোগ ঘটেছিলো চিঠিপত্র আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে। আমরা রবীন্দ্রজীবনী এবং সমকালীন ও পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের কবি-লেখকদের জীবনী ও চিঠিপত্র সংকলন থেকে এসব তথ্য জানতে পারি। একদম অজপাড়াগাঁর লেখক-পাঠকদের পত্রের জবাবও রবীন্দ্রনাথ সমান গুরুত্ব সহকারে প্রদান করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

আমাদের সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ এমন একজন ভাষাবিদ পণ্ডিত লেখক ছিলেন যে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের ‘সঞ্চয়িতা’য় ছাপা হয়ে যাওয়া কবিতার পঙক্তি বিভ্রম নিয়েও যিনি আলাপ তুলতে পারেন। তাঁর পত্রের জবাব রবীন্দ্রনাথ সম্মান ও গুরুত্বের সাথে দেবেন, এটাই কাঙ্ক্ষিত।

এই ঐতিহাসিক গুরুত্ববাহী পত্র বিনিময়ে গবেষকদের জন্যে নানা উপাদান তো রয়েছেই, নরসিংদীবাসী তথা মাধবদীবাসীর জন্যেও রয়েছে প্রভূত মর্যাদা ও ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকার বিরল অর্জন।