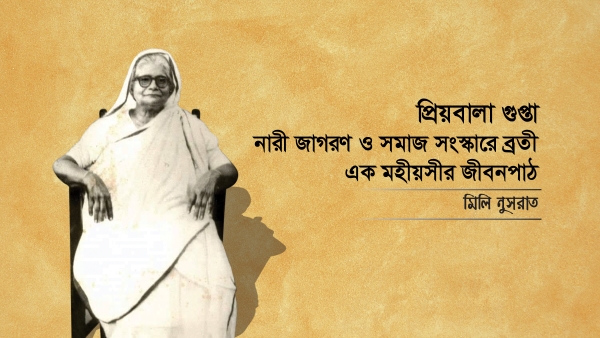

প্রিয়বালা গুপ্তা একজন সমাজহিতৈষী। তিনি সমাজ সংস্কারে ব্রতী ছিলেন জীবদ্দশা জুড়ে। একটা বদ্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামে শিক্ষার আলো ছড়ানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। বিশেষত, নারীশিক্ষার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিলো মারাত্মক।

প্রিয়বালা গুপ্তা যে-সময় ও সমাজে ছিলেন, সেই সমাজে ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থাও এতোটা সহজসাধ্য ছিলো না। চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে বালকদের একেকটা স্কুল গড়ে ওঠছিলো তখন, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিলো না। আবার সময় ও সমাজ ছিলো ভয়ানক প্রতিকূল। নিজে তেমন পড়াশোনা করতে পারেননি। কিন্তু দুর্নিবার তৃষ্ণা ছিলো তাঁর পড়ালেখার।

জন্ম ও বেড়ে ওঠা

প্রিয়বালা গুপ্তা জন্মেছেন ১৮৯৯ সালে, ভাগলপুরে। পৈতৃক বাড়ি পাঁচদোনায়। বাবা ইন্দুভূষণ সেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র। সরকারি চাকরিসূত্রে নানান জায়গায় ঘুরেছেন। শৈশবের প্রিয়বালাও পিতার কর্মস্থলগুলিতে তাঁর পড়াশোনা চালিয়েছেন। তাঁর অনুভূতির ডালপালা বিস্তৃত হয়েছিলো সেসব অঞ্চলে। ভাগলপুর, কটক, কোন্নগড়, কলকাতা, রাঁচি ইত্যাদি নানা স্থানে বাস করেছেন পিতার কর্মসূত্রে। পড়াশোনায় এতোটাই মেধাবী ছিলেন যে, স্কুল-কর্তৃপক্ষ তাঁকে সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করার সুযোগ দিয়েছিলো। কিন্তু পিতা ১০ বছরের পর আর তাঁকে পড়াশোনা করানোর ইচ্ছে পোষণ করেননি। বাড়িতে বসিয়ে পাত্রস্থ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রিয়বালার ঐকান্তিক ইচ্ছে ছিলো পড়াশোনা করে অনেকদূর যাবার। অবশেষে মাত্র ১৩ বছর বয়সে মাধবদীর সম্ভ্রান্ত বনেদি রায় পরিবারে বিয়ে করে বালিকাবধূ হয়ে প্রবেশ করেন প্রিয়বালা।

শ্বশুরবাড়ি মাধবদীতে

মাধবদী গ্রাম তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন এক অজপাড়াগাঁ। বধূ হয়ে এ-গ্রামে এসেই তিনি দেখেন, এখানে পড়াশোনার কোনো বালাই নেই। তবে স্বামী যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত ঢাকা কলেজ পড়ুয়া শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর শ্বশুর তারিণী গুপ্ত রায় ও বড়ো শ্বশুর কাশীকান্ত গুপ্ত রায় মাধবদী গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। এই গ্রামের গোড়াপত্তন করেছিলো এই পরিবারটি। আঠারো শতকের মাঝামাঝি যশোর থেকে নানা জায়গায় বসতি স্থাপন করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রায় এইখানে এসে তিনঘর জ্ঞাতি সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মপুত্র খালের পশ্চিম পাড়ে বসতি স্থাপন করেন। এককালে জায়গাটা যে নদীগর্ভ থেকে চর হিসেবে জেগে ওঠেছিলো, তার প্রমাণ হিসেবে বাড়ির ভিত কাটার সময় কিছু ভাঙা নৌকার খোল, বৈঠা, মাস্তুলের পচা অংশ, ভাঙা ঝিনুক ইত্যাদি নাকি উঠে এসেছিলো জল-কাদার সঙ্গে।

প্রিয়বালা গুপ্তা যখন এ-বাড়িতে বউ হয়ে আসেন, তখন রায়বাড়িটি পড়তির দিকে। একসময় বিশাল জমিদারি ছিলো। তাদের তিন জ্ঞাতির এক জ্ঞাতি প্রচুর মুন্সিয়ানা, টাকা-পয়সা কামিয়ে জমিদারি স্থাপন করেছে। বাড়িটাও মুন্সি বাড়ি এবং পরে জমিদার বাড়ি বা বাবুর বাড়ি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলো।

মূলত মাধবদী ছোটো একটা গ্রাম ছিলো। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরই প্রাধান্য ছিলো। আশেপাশের গ্রামগুলো ছিলো বিরামপুর, নওপাড়া, কাশীপুর, কোতোয়ালির চর ইত্যাদি। এবং গ্রামগুলো মুসলমান অধ্যুষিত ছিলো। মাধবদীসহ আশেপাশের সব অঞ্চলই একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারে ঢেকে ছিলো।

কাব্যচর্চা, মনের জানালায় দূর দেখা

রায়বাড়িতে তাঁর মনের কথা বলার বা শোনার কেউ নেই। বিশাল একান্নবর্তী পরিবারে কাজ করার লোকের অভাব নেই। একা একা সংবেদনশীল এই নারী মাঝে মাঝে ভাবতেন, হয়তো তিনি পাগল হয়ে যাবেন। তবে তিনি শেষপর্যন্ত পাগল হয়ে যাননি। বাঁচার জন্যে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তিনি নিজের মনের গভীরে সৃষ্টি করলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক জগত— তাঁর কাব্যচর্চা, লেখাপড়া, ভাবনা-চিন্তার জগত। সেখানে বাইরের কারো প্রবেশাধিকার নেই। অবশ্য কাব্যচর্চার অভ্যাস তাঁর বিয়ের আগেও ছিলো। সাত-আট বছর বয়সে বাবার উৎসাহে অক্ষর মিলিয়ে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। ‘ভ্রাতৃদ্বিতীয়া’ নামে তাঁর একটা কবিতা সে-কালের ‘মহিলা’ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন খুশি হয়ে একটা প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন। মাঝে অনেকদিন বন্ধ ছিলো। এখন আবার তাঁর চর্চা শুরু হলো। সারাদিন ও রাত নয়টা পর্যন্ত সংসারের কাজ করতেন, তারপর নিজের ঘরে এসে ঢুকে যেতেন নিজের জগতে। কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসুর কিছু কবিতার বই তাঁর নিজের কাছে ছিলো। বারবার সেগুলো পড়তে লাগলেন। এই কবিতা পড়া ও লেখা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হলো এখন। অভ্যাস এবং আনন্দের উৎস— দুটোই। না পাওয়ার যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার, নিজের আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকার এর চেয়ে বড়ো উপায় আর নেই।

রবিবারের আসর ও মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠার বীজ

গ্রামের অশিক্ষিত কূলবধূরা আসতো তাঁর কাছে। স্বামী বিদেশে চাকুরি করে, তাদের কাছে চিঠি পাঠায়, কিন্তু তারা চিঠি পড়তে ও লিখতে পারতো না। প্রিয়বালা তা তাদের পড়ে শোনাতেন। কিন্তু অন্যের চিঠি পড়তে তাঁর বিব্রতবোধ হতো। প্রিয়বালা এসব অশিক্ষিত মেয়েদের পড়াশোনার কথা বলতেন। কিন্তু তাদের পড়াশোনার সুযোগ কই! প্রায়ই গ্রামের নানা বয়সী মহিলারা আসতো, অনেক কিছু জানতে চাইতো। প্রিয়বালা ঠিক করলেন, তাদের সবাইকে নিয়ে বসবেন। কথা বলবেন। সুখ-দুঃখের গল্প শুনবেন তাদের। ঠিক হলো, প্রতি রবিবার তারা বসবেন দুপুরবেলা, ঘরকন্নার কাজ সমাপ্ত করে।

গ্রামের বউ-শাশুড়িদের বাড়িতে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করতেন, “দিনরাত সংসারের কাজ করতে করতে, ভাবতে ভাবতে একঘেয়েমি এসে যায় না? তার চেয়ে বরং মাঝে মাঝে সবাই মিলে বসে একটু হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজব করলে মন্দ কি? দেশের ও দশের কত কথা আমাদের অজানা, কত বইতে ছড়িয়ে আছে কত সুন্দর সুন্দর গল্প আর কাহিনি। জানতে ইচ্ছা করে না আপনাদের?”

তারপর প্রতি রবিবার দুপুরের খাওয়া সেরে মেয়েদের বৈঠক বসতো। গল্পচ্ছলে প্রিয়বালা নিজেদের থানার কথা, জেলার কথা, বাংলা ও ভারতবর্ষের কথা বলতেন, ছেলেদের ভূ-চিত্রাবলির বই এনে দেখাতেন, কোনটা আমাদের দেশ, কোথায় নিজেদের জেলা ও থানার অবস্থান। কোনোদিন বিজ্ঞান প্রসঙ্গে বলতেন পৃথিবীর জন্মের কথা, মানুষ সৃষ্টির রহস্য। মহিলারা মন্ত্রমুগ্ধ। একটা আশ্চর্য আলোকোজ্জ্বল অজ্ঞাত জগতের জানালা যেন ঈষৎ ফাঁক হচ্ছিলো তাদের চোখের সামনে। রবিবারের আসর জমে গেলো। এভাবে শিখতে আর শেখানোর ইচ্ছায় মেয়েদের পড়াশোনার একটা গোপন ইচ্ছে পুষতে লাগলেন। মেয়েদের বিদ্যালয় করার মনোবাসনা জাগ্রত হচ্ছিলো তাঁর।

স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকায়

এর মধ্যে পঞ্চাশের মন্বন্তর এসে গেলো। সারা বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। মাধবদী গ্রামেও এর ভয়াবহ থাবা বিস্তার লাভ করলো। চারদিকে লঙ্গরখানা খোলা হলো। লঙ্গরখানাগুলোতে গ্রামের লোক ঝাঁপিয়ে পড়লো।

‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’ নামে একটা সংগঠন সক্রিয় ছিলো এ-সময়। এই সমিতির নরসিংদী থানার সম্পাদক হিরণবালা রায়। মাধবদী গ্রামের দুই মাইল উত্তরে আটপাইকা গ্রাম। আটপাইকার অনুশীলন পার্টির কর্মী সতীন্দ্র রায়, মনীন্দ্র রায়। বিশাল জায়গা-জমি নিয়ে তালুকদারি তাদের। কিন্তু এই দুই ভাই মানুষের জন্যে রাজনীতি করেন। কৃষক আন্দোলন করেন। পরে তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। তাঁদের বিধবা বোন হিরণবালা দেবী মহিলা সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এই দুর্ভিক্ষের দিনে রিলিফ বিতরণের কাজ শুরু করলেন। তিনি এসে ধরেন প্রিয়বালা গুপ্তাকে। প্রিয়বালার পরিচয় তিনি আগেই পেয়েছিলেন। মাধবদীতে তাঁরা দুধ বিতরণের কাজ শুরু করেন। আর এই দুধ বিতরণের সেন্টার খোলার আহ্বান জানালেন প্রিয়বালাকে, তাঁর বাড়িতে। কিছুটা সংকোচ থাকলেও প্রথমে, পরে একজন নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবী হয়ে গ্রামে ছোটো ছোটো বাচ্চাদের দুধ বিতরণ শুরু করলেন তিনি। গরীব মায়েদের ভিড়ে উঠোন ভরে যেতো। কাজটা ভালো লেগেছিলো প্রিয়বালার। এই প্রথম বাইরের সঙ্গে জনসংযোগ, সমাজসেবা। পরে স্কুল করার সময় এই সংযোগ কাজে লেগেছিলো। শুধু দুগ্ধ বিতরণ নয়, পরে এই সমিতির পক্ষ থেকে প্রিয়বালা নিয়মিত কম্বলও বিতরণ করতেন।

স্বপ্ন সফল, মাধবদী শিশু সদন বিদ্যানিকেতনের যাত্রা

১৯৪৪ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা চারদিকে। যুদ্ধ, মন্বন্তর এবং পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনাবলি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা সঞ্চারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলো। এদিকে প্রিয়বালা গুপ্তা চিন্তিত তাঁর সন্তানদের নিয়ে। তাঁর আট সন্তানের মধ্যে ছেলেরা ইতোমধ্যে পড়াশোনার ভেতর দিয়েই যাচ্ছে। ছোটো দুই মেয়েকে নিয়ে পড়লেন পড়াশোনা-সংক্রান্ত দুশ্চিন্তায়। মেয়েদের কোনো পড়াশোনার স্কুল নেই। এমন সময় অভাবনীয় সুযোগ এসে গেলো। পাশের গ্রাম কাশীপুর থেকে এক ব্যবসায়ী পরিবারের গৃহিণী বাড়িতে বেড়াতে এলেন। এ-কথা সে-কথার পর বললেন, প্রিয়বালা যদি বাড়িতে একটা স্কুল খোলেন, তাহলে তিনি তার মেয়েকে এখানে দেবেন। নিজে নিরক্ষর, তার বড়ো ইচ্ছে, ছোটো মেয়ে শৈল কিছু লেখাপড়া শিখুক। সময় পাল্টেছে, বিয়ে দেয়ার আগে মেয়েদের কিছুটা লেখাপড়া জানা থাকা দরকার। প্রিয়বালার কাছে এটি ছিলো তাঁর দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন পূরণের এক অযাচিত সুযোগ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন।

তিনি উঠে-পড়ে লেগে গেলেন স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে। স্কুলের জন্যে ছাত্রী চাই। সুতরাং গ্রামের মহিলাদের বাড়িতে ডেকে শৈল’র মায়ের প্রস্তাব ও নিজের সমস্ত পরিকল্পনার কথা খুলে বললেন। এখানে বলে রাখা ভালো, মাধবদী এবং আশেপাশের অঞ্চলে নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা, আলোড়ন-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজের একাংশের ভেতর কিছুটা অন্তত চেতনার সঞ্চার হয়েছিলো। শিক্ষার, বিশেষত, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তারা ভাবতে শুরু করেছিলো। তাছাড়া প্রিয়বালার সৎ প্রয়াসের কথা জানতো তারা। ফলে সবাই মোটামুটি রাজি হয়ে গেলো। স্কুলে মেয়ে পাঠাবে তারা।

এবার প্রথমেই চাই ঘর। বলা মাত্রই রায়পরিবারের কর্তা স্বামী যতীন্দ্রমোহন রায় তাঁর বৈঠকখানা ছেড়ে দিলেন। মাধবদী হাই স্কুলের হেডমাস্টার শচীনন্দন সাহা তিনটি মেরামতযোগ্য বেঞ্চ দিলেন। এইভাবে মাত্র দুটি মেয়ে— নিজের কন্যা আরতি ও কাশীপুরের শৈল সাহাকে নিয়ে শুরু হলো মাধবদী অঞ্চলে মেয়েদের পড়াশোনার দ্বার উন্মুক্ত করা প্রতিষ্ঠান ‘মাধবদী শিশু সদন বিদ্যানিকেতন’।

দুই-চারদিনের মধ্যে ভর্তি হলো কাশীপুরের স্বদেশী মালাকার এবং মাধবদীর সতী পাকড়াশী ও ননী পাকড়াশী। সময়টা সম্ভবত ১৯৪৪ সালের মার্চ কি এপ্রিল। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত খোলার প্রস্তাব থাকলেও যাত্রা শুরু হলো শিশু শ্রেণি ও প্রথম শ্রেণি দিয়ে, ওই পাঁচ মেয়েকে নিয়ে। পরের বছর থেকে ছাত্রীসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর একটি করে নতুন শ্রেণির সংযোজন হতো। এইভাবে একে একে প্রস্তাবিত চারটি শ্রেণিই খুলে যায়। স্কুলটা তৈরি হয়েছিলো কেবল মেয়েদের জন্যে। কিন্তু দ্বিতীয় বছর থেকে অভিভাবকেরা মেয়ের সঙ্গে তাদের ছেলেটিকেও এনে ভর্তি করতে চায়। এটি মেয়েদের স্কুল, ছেলেরা যাক তাদের পাঠশালায়। তা যতোই বলুন, যতোই বোঝান, ওরা কিছুতেই কানে তুলতে চায় না। তারা শুনেছেন, এখানে খুব ভালো পড়াশোনা হয়। শেষকালে বাচ্চা ছেলেটাই জুড়ে দেয় তারস্বরে কান্না। বাধ্য হয়ে তাই ছেলেদেরও প্রবেশাধিকার দিতে হয়। কিন্তু ছেলেরা পড়তে পারতো চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত। পাশ করে তারা পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হতো মাধবদী স্কুলে। অবশ্যই ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে। চতুর্থ শ্রেণির প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার আগেই কান্নাকাটি শুরু হয় মেয়েদের, “এবার আমরা কোথায় যাব দিদিমণি। আমাদের পড়া যে বন্ধ হবে।” লেখাপড়ার মজা তারা পেয়েছে, সহজে তা ছাড়তে চায় না। শেষে মেয়েদের মায়েরাও এসে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। এইভাবে স্কুলে চালু হয় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। পাঁচটি মেয়ে নিয়ে শুরু হয়েছিলো, সংখ্যাটি দেড়শো ছাড়িয়ে যায়। স্কুলঘর ভর্তি হয়ে বারান্দা ভরে, তারপর ছেলেমেয়ের ঢল নেমে উঠোনে আসে। বসার জায়গা নেই, ছোটো ছোটো বাচ্চাদের কেউ হোগলা চাটাইয়ের একটি ছেঁড়া খণ্ড নিয়ে আসে, কেউ-বা এক টুকরো চট এনে তাতেই বসে পড়ে। ছেলেমেয়েদের আগ্রহ ও উপচে-পড়া আনন্দ দেখে প্রিয়বালার চোখে জল এসে যেতো। বলতেন, “আমি এদের মনের কথা খুব বুঝতে পারি। কোনদিন পড়াশোনার সুযোগ পায়নি ত! সামান্য একটু পেয়েছে, তাতেই দ্যাখ, বন্যার মত সব ছুটে এসেছে এখানে।”

মাধবদী ছাড়া ছাত্রীরা প্রধানত এসেছিলো আটপাইকা, কোতোয়ালির চর, কাশীপুর, আলগী, নওপাড়া, বিরামপুর, ভগীরথপুর, শেখেরচর ও আনন্দী থেকে। স্কুল থেকে এসব গ্রামের দূরত্ব এক থেকে দেড় মাইলের মধ্যে। উত্তর ও দক্ষিণের গ্রামগুলোর সঙ্গে মাধবদীর সড়কপথে যোগাযোগ ছিলো না। অধিকাংশেরই আলপথ একমাত্র ভরসা, বর্ষায় যেখানে হাঁটু পরিমাণ জল-কাদা। উচ্চ-মধ্যবর্গের হিন্দু ছাত্রীরা ছিলো বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বৈশ্য সাহারা আর্থিক দিক থেকে উন্নত হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে ছিলো পশ্চাদপদ। এদের একটি অংশের মধ্যে মায়েদের বিশেষ উৎসাহে তাদের মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হয়। প্রথম ‘পঞ্চকন্যা’র মধ্যে একজন ছিলো বৈশ্যকন্যা, অপরজন ছিলো পিছিয়ে থাকা মালাকার পরিবারের। অচ্ছুৎ ও হতদরিদ্র ঋষিদের কথা দূরে থাকুক, কোনো কৈবর্ত মেয়ে স্কুলে আসেনি। পাকিস্তান জন্মের আগে-পরে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ও চেতনা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম লীগের প্রভাবে সাম্প্রদায়িকতা এর মূল সুর হলেও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সীমাবদ্ধভাবে যদিও, ঘুমভাঙা নবজাগরণের কিছু লক্ষণ দেখা গিয়েছিলো তাদের মধ্যে। মাধবদী একটি নির্ভেজাল হিন্দু গ্রাম, কিন্তু সংলগ্ন গ্রামগুলোতে মুসলমানদেরই সংখ্যাধিক্য। অথচ স্কুলের স্বর্ণযুগে পড়ুয়াদের তালিকায় তাদের সংখ্যা ছিলো মাত্র ১০ (১৫০ জনের ভেতর); ৬ টি ছেলে, ৪ টি মেয়ে। তারা এসেছিলো মুসলিম সমাজের দুই বিপরীত মেরু থেকে। মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে এদের অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো বিস্ময়করভাবে ভিন্ন। পুরোপুরি মুসলিম গ্রাম কলুপাড়া থেকে একদিন সুলতান মিঞা তার ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে এলো স্কুলে ভর্তি করানোর জন্যে। মেয়েটির বয়স ১০, ছেলেটির ৬। প্রিয়বালা মেয়েটিকে শিশু শ্রেণিতে সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করে নেন, আর ছেলেটি সম্পর্কে বলেন, এখানে হবে না। কারণ এটি মেয়েদের স্কুল। অন্যদিকে খালেদা আখতার খানম এসেছিলো মিশ্র-গ্রাম নওপাড়ার ভূঁইয়াবাড়ি নামে খ্যাত এক অবস্থাপন্ন আশরাফ পরিবার থেকে। বাবা ডাক্তার, কাকা বা জ্যাঠা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, প্রচুর জায়গা-জমি, ছেলেরা মাধবদী হাই স্কুলে উঁচু ক্লাশের ছাত্র, নবযুগের আলোয় কিছুটা আলোকিত। একদিন খালেদার এক দাদা বোনকে সঙ্গে করে এনে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে যায়। মেয়েটির বয়স প্রায় দশ। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সূর্যের আলো দেখার অধিকার থেকে অনেক আগেই বঞ্চিত হবার কথা। শোনা যায়, বাবা এবং বাড়ির বয়স্ক পুরুষদের প্রবল আপত্তি ছিলো খালেদার স্কুলে ভর্তি হবার ব্যাপারে। একমাত্র মা ও দাদাদের আগ্রহে সে স্কুলে আসতে পেরেছে। আসা বেশ অসুবিধাজনক, সত্যি। প্রায় এক-দেড় মাইল দূরত্ব, ধান-পাট-আখ ক্ষেতের আলপথ পেরিয়ে আসতে হয় বাবুরহাটের ভেতর দিয়ে। বাড়ির বড়োদের আপত্তি, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশিদের নিন্দার রসনাকে অগ্রাহ্য করে খালেদা সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত এখানে পড়েছিলো। বাবা ছেলেদের কলেজে পড়াশোনার জন্যে ঢাকায় বাসা ভাড়া করে দেন। খালেদাও সেখানে চলে যায়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পাশ করে ঢাকা ইডেন গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন তিনি।

রেডিওতে গীতিনাট্য রচনা ও সাহিত্যভারতী উপাধি লাভ

১৯৪৭ সালে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয় মাধবদী গ্রামে। স্কুল-কলেজের কোনো ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা না থাকা প্রিয়বালাকে পীড়া দিতো। তাই পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে সেই কেন্দ্রের অধীনে যথাক্রমে আদ্য, মধ্য ও অন্ত পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি ‘সাহিত্যভারতী’ উপাধি পান। তার আগে ১৯৪২ সালে সাধন তপাদারের উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় প্রিয়বালা ঢাকা রেডিওতে ‘শকুন্তলা’ নামে একটি গীতিনাট্য পাঠান। গীতিনাট্যটি যথারীতি গৃহীত ও সম্প্রচারিত হয়। তার পরের বছর সম্প্রচারিত হয় ‘শবরীর প্রতীক্ষা’ ও ‘উর্মিলা’ নামে আরো দুটি গীতিনাট্য।

শিশু ও প্রসূতি পরিচর্যা এবং ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শিতা

আজকে এই আধুনিক চিকিৎসাযুগে এসে এটা কল্পনা করা খুবই কঠিন যে, তখনকার শিশু জন্ম দেয়া, বাচ্চা ও মায়ের পরিচর্যা কতোটা ভয়াবহ কঠিন ছিলো! আঁতুড়ঘর মানেই নোংরা কিছু। আর প্রসূতি হলো মূর্তিময়ী অশুচি। একটা নতুন প্রাণকে পৃথিবীর আলো দেখাতে গিয়ে প্রাণ এবং প্রাণদাত্রী উভয়ের যেখানে জীবনের আশঙ্কা, সেখানে গোটা প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকতো অক্ষর-পরিচয়হীন, অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন পোশাক ও আচার-আচরণের কোনো স্ত্রীলোক, যার স্বাস্থ্যবিধি ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। যুগ-যুগান্তের এটাই রীতি, এটাই বদ্ধমূল সংস্কার। এই রীতি মানতে গিয়ে কতো নবজাতক ও মায়ের প্রাণ যে বিপন্ন হয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই।

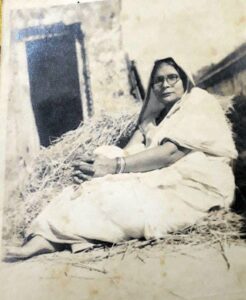

প্রিয়বালা গুপ্তা নিজের জীবন দিয়ে এগুলো উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহিণী হয়েও তখনকার সমাজের অভিজাতদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আত্মনিয়োগ করেছিলেন প্রসূতি পরিচর্যায়। আর তাই ধাত্রীবিদ্যায় পড়াশোনা করে নিয়মিত জাতপাতহীন মনোভাব নিয়ে সমাজের এই মহৎ কাজে শামিল হয়েছিলেন। তারপর সমাজ খুব ধীরে ধীরে অনুধাবন করতে শিখেছে এই অশুচির মর্যাদা ও প্রিয়বালাকে।

সঙ্গীত রচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রিয়বালা গুপ্তা তখনকার মাধবদীর বদ্ধ অন্ধ সমাজে শুধু স্কুল খুলেই ক্ষান্ত হননি। ছাত্রীদের মনোগঠন নির্মাণ করতে, মনের অফুরান আবেগকে প্রকাশের ও বিকাশের ব্যবস্থাও করেছিলেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আজো এটা ভাবা কঠিন যে, মাধবদীতে তখন রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী পালিত হতো। ২৫শে বৈশাখ ঘটা করে পালিত হতো প্রিয়বালার বাড়িতে ও স্কুলে। নিয়মিত নাচ-গানের আসর বসতো। কবিতা আবৃত্তি ও মূকাভিনয় হতো। শুধু তাই নয়, ‘কিশলয়’ নামে হাতে লেখা একটা সাহিত্য পত্রিকাও বের হতো। তিন বছরে তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছিলো সেই পত্রিকার। পত্রিকায় লিখতেন সতীশ পাকড়াশী, হিরণবালা রায়, প্রিয়বালা গুপ্তা, অজিত গুপ্ত রায়, সাধন তপাদার প্রমুখ। স্বাধীনতা আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বাচ্চাদের উপযোগী ছড়া, শিকার কাহিনি ইত্যাদি নিয়ে লেখা হতো সেই কাগজে।

প্রিয়বালা গুপ্তার আরো একটি গুপ্ত প্রতিভা ছিলো। তিনি গান লিখতেন। এই অঞ্চলের যারা সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন, তারা তাঁর কাছে আসতেন গান লিখে দেয়ার জন্যে। এমনকি বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা বিয়ে-শাদি হলেই গান লিখে দেয়ার জন্যে তাঁর ডাক পড়তো।

স্বদেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ

মাধবদী গ্রামের বিখ্যাত সর্বভারতীয় বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর সঙ্গে তিনি নিয়মিত পত্র বিনিময় করতেন প্রিয়বালা গুপ্তা। সমাজের নানামুখী সংস্কারে প্রিয়বালা তাঁর পরামর্শ চাইতেন। একবার সতীশ পাকড়াশী জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মাধবদী এসেছিলেন। তখন দেখা হলে প্রিয়বালা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আপনি আমাকে পথ দেখিয়ে দিন, কীভাবে কাজ করলে আমি সাফল্য অর্জন করতে পারব।” জবাবে সতীশ তিক্তভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, “এ-গ্রাম যেদিন আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে এবং সে ছাই যাঁর দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে নতুন গ্রামের গোড়াপত্তন হবে, তাঁর হাতেই হবে এ-গ্রামের নবজীবনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।”

সতীশ পাকড়াশীর রাজনৈতিক অনুসারী ছিলেন আটপাইকার সতীন্দ্র রায়, মনীন্দ্র রায়, হিরণবালা রায়— তাদের সাথে নানা কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন প্রিয়বালা গুপ্তাও।

স্বাধীনতা, দেশভাগ আর ছিন্নমূল জীবনের পথে

১৯৪৭, ১৫ আগস্ট। ধর্মের ভিত্তিতে দুটি দেশের জন্মলাভের মধ্য দিয়ে যে-স্বাধীনতা পাওয়া হলো, তাতে জীবন হয়ে পড়লো প্রত্যেক মানুষের জন্যে অনিশ্চিত। বাড়লো অনিরাপত্তা। ধর্মীয় জোশে মানুষ প্রতিবেশির রক্ত আর মাংস খাওয়া শুরু করলো। প্রিয়বালা গুপ্তার মতো মহীয়সী সমাজ সংস্কারক হয়ে গেলো এক নিমিষেই শত্রু।

দেশভাগ হবার পরপরই মাধবদী অঞ্চলে মৃদুভাবে দেশত্যাগ শুরু হয়ে গেলো। পরে জোরালোভাবে। চলে গেলো নিজের দেশ, সম্পত্তি, সাজানো বাগান ছেড়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এক অন্ধকারে।

প্রিয়বালা গুপ্তা কখনো যেতে চাননি এই মাটি ছেড়ে কোথাও। যানওনি। পড়াশোনার জন্যে পুত্র-কন্যাদের তিনি ওপারে পাঠিয়ে নিজে স্বামী ও এক পুত্রকে নিয়ে এখানেই থাকেন। ১৯৫৪ সালে স্বামী মারা গেলেন। প্রিয়বালা গুপ্তা মাধবদীর মানুষের ভালোবাসায় ধন্য হয়ে জীবনের অনেক গ্লানি বহন করে মাধবদী বালিকা বিদ্যালয়ের দিদিমণি হয়ে রয়ে গেলেন। কিন্তু ওপারে ছেলেমেয়েদের দেখতে ক’দিনের জন্যে বেড়াতে গিয়ে আর ফিরে আসা হলো না তাঁর প্রিয় স্কুল আর মাধবদী গ্রামে। স্কুলের ছাত্রীরা বারবার চিঠি লিখে অনুরোধ জানাতো ফিরে আসার জন্যে। কিন্তু পাসপোর্ট জটিলতা আর পুত্র-কন্যাদের বহুমুখী জটিল সমস্যার সমাধান করতে আর ফেরা হলো না। পশ্চিমবঙ্গের সিঁউরিতে পুত্রের বাসস্থানে থেকে গেলেন। সেখানেই হাঁপানি আর শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে সমাজ সংস্কারক ও মহীয়সী প্রিয়বালা গুপ্তা ১৯৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যুর পূর্বে ১৯৬৩ সাল থেকে তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখতে শুরু করলেন। ‘স্মৃতিমঞ্জুষা’ নামের এই আত্মজৈবনিক গ্রন্থ কেবল তাঁর জীবনীই ছিলো না, মাধবদী ও তার আশেপাশের মানুষ-সমাজ-পরিবেশ ইত্যাদি বহুমুখী বিষয়ে ইতিহাসের আঁকর হয়ে রইলো এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রিয়বালার মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর পুত্র রঞ্জন গুপ্ত’র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

সহায়তা

১. স্মৃতিমঞ্জুষা, প্রিয়বালা গুপ্তা;

২. আলোর অভিমুখে : প্রিয়বালা গুপ্তার জীবন ও সময়, রঞ্জন গুপ্ত।