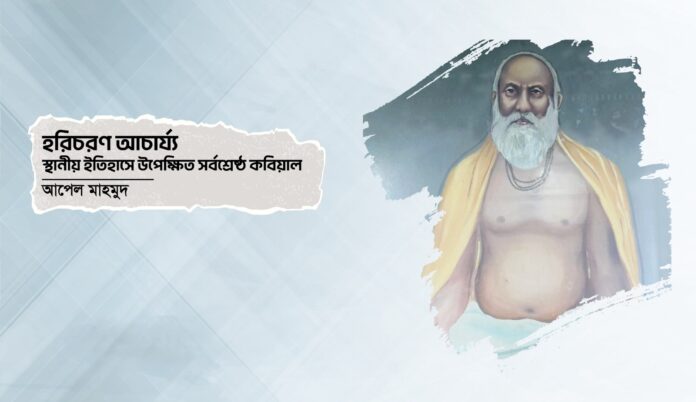

দুই বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, উড়িষ্যা ও পাটনাসহ আরো অনেক স্থানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিয়াল এবং বৈষ্ণব সাধক হিসেবে যুগ যুগ ধরে পূজণীয় হয়ে আসছেন শ্রী হরিচরণ আচার্য্য কবিগুণাকর (১৮৬১-১৯৪১)। বিশেষ করে, ‘কবিগানের অমর স্রষ্টা’ অভিধাপ্রাপ্ত এ-ব্যক্তিত্ব স্বদেশি আন্দোলন, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, সামাজিক অবক্ষয় ও সাংস্কৃতিক ভাঙাগড়ায় যে-খাঁটি বাঙালিত্বের প্রমাণ রেখে গেছেন, তা কোনোদিনই আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে না। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংক্রান্তির দিনে তৎকালীন ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগণাধীন নরসিংদী গ্রামে (নরসিংদী বর্তমানে একটি জেলা শহর) জন্মগ্রহণকারী হরিচরণ আচার্য্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো নিজ পৈতৃক ভিটায় আরাধ্য দেব-দেবী ‘শ্রী শ্রী গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রম’ প্রতিষ্ঠা। শেষ জীবনে কবিগান ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ-আশ্রমের মাধ্যমেই তিনি জাগতিক সব সুখ-শান্তি আর আত্মতৃপ্তি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) সম-সাময়িক ব্যক্তি হিসেবে তিনি কবিদলে দোহারনট্ট (ঢোলকবাদক), তবলচি, বাঁশিঅলা, খোল-মন্দিরা ও বেহালাবাদক সহযোগে সারা বাংলাসহ ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় আসর মাতিয়ে রেখেছিলেন। আখ্যা পেয়েছিলেন ‘কবিয়াল সম্রাট’। নদীমাতৃক বাংলার জমিদার, তালুকদার, রাজকর্মচারী ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে ওঠা কবিগানের ত্রাণকর্তা হিসেবে হরিচরণ আচার্য্য ‘বায়না’ পেয়েই নিজস্ব ‘পানসি’ নৌকাযোগে সর্বত্র ছুটে বেড়িয়েছেন। সেখানে প্রতিপক্ষ কবিয়ালকে টপ্পা, ছড়া কাটাকাটি, বাকচাতুর্যে পরাস্ত করে, ডাক-মালসী, মিলন আগমনী সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে তিনি জয়ের মালা গলায় পরতেন। কৃষক-শ্রমিক, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে জমিদার, তালুকদারেরা তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে মেডেল, সোনা-রূপার মোহর, এমনকি নগদ অর্থও পুরস্কৃত করতেন।

নরসিংদী বাজারে বসবাসকারী ‘আচার্য্য ব্রাহ্মণ’ বিষ্ণুমোহন আচার্য্য বংশগতভাবে মূর্তিশিল্প ও ফলিত জ্যোতিষী বিদ্যাকে পেশা হিসেবে বেছে না নিয়ে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। স্ত্রী বিষ্ণুশশীপ্রিয়া দেবী একজন দায়িত্বশীল গৃহিণী এবং পূজা অর্চনায় শ্রদ্ধাশীল নারীর ভূমিকায় ছিলেন অনন্যা। তাঁরাই হলেন হরিচরণ আচার্য্যরে পিতা-মাতা। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন গুরুচরণ আচার্য্য। তিনি দক্ষ মূর্তিশিল্পী ও ফলিত জ্যোতিষচর্চার মাধ্যমে কুলগত বৃত্তিতে খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

হরিচরণ আচার্য্য সাটিরপাড়ার রঘুনাথ ব্রহ্মচারীর টোলে চতুষ্টয় বৃত্তি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ছেদ পড়ে। তখন পারিবারিক কুলবৃত্তি এবং কবিরাজী চিকিৎসাবিদ্যা শেখানোর চেষ্টা করা হয়। এর কোনোটাতেই তাঁর স্থিতি হয়নি। বরং নরসিংদী ও তার আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত পালা ও রামায়ণ গানের আসরে সময় কাটাতে থাকেন বালক হরিচরণ। উক্ত গানের আসরে তিনি এতোটাই অনুরক্ত হয়ে ওঠেছিলেন যে, ১৪ বছর বয়সে নিজেই রামায়ণ গান গাইতে শুরু করেন। ১২৮৩ বঙ্গাব্দের পর সাটিরপাড়ার স্বরূপ কবিরাজের রামায়ণ গানের দলে ভিড়ে যান। অল্পদিনের মধ্যে উক্ত গানে তিনি অদ্বিতীয় হয়ে ওঠেন। বঙ্গদেশে তার যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

সেই সময় বাংলার সর্বত্র কবিগানের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। মাধবদীর দক্ষিণের গ্রাম আলগী নিবাসী রামকানাই আচার্য্য, রায়পুরার ডৌকাদীর হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, পারুলিয়ার জয়হরি সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী ওরফে পাগল দ্বিজদাস প্রমুখ তখন কবিগানের আসর মাত করে যাচ্ছিলেন। রামায়ণ গান গাওয়ার পাশাপাশি হরিচরণ আচার্য্য এসব খ্যাতনামা কবির সংস্পর্শে আসেন।

এরই মধ্যে একদিন পারুলিয়া গ্রামে কবিগানের আসরে জয়হরি সরকার ও শিবচন্দ্র দাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার কথা থাকলেও এক পর্যায়ে শিবচন্দ্র আসর ছেড়ে গা ঢাকা দেন। আসর ধরে রাখার জন্যে তৎস্থলে যুবক হরিচরণ আচার্য্যকে নামিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা ও বোদ্ধা মহলকে তাক লাগিয়ে দিয়ে স্বনামধন্য জয়হরি সরকারকে পরাজিত করে দেন। এ-ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে চাউর হয়ে যায়। কবিয়াল হিসেবে শুরু হয় হরিচরণের নবযাত্রা। এরপর তাঁকে আর কবিগানের ক্ষেত্রে কখনো পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সেই সময় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, আধুনিক নাটক, থিয়েটারসহ আরো কিছু বিনোদন সামগ্রী আমদানি হওয়ার ফলে কবিগান একমাত্র অশিক্ষিত সাধারণ সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করে টিকে ছিলো। ফলে এতে অশ্লীলতা ও স্থূলতা ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়ে। শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা কবিগান শোনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। এমনি ক্রান্তিকালে একক ত্রাণকর্তা হয়ে আসেন হরিচরণ আচার্য্য। নিখুঁত লহর রচনা, গানে সাহিত্যরস সংযোজন এবং ছড়া-টপ্পা সংযুক্ত করে তিনি কবির আসরে নতুন প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। চিতানে গান শুরু করে দিয়েই সব গায়ক বসে পড়ে, সর্বোত্তম গায়ক একটি বেহালা ও ঢোলের তালে বেশ মাজাঘষা সুরে গানটি গেয়ে যায়। এভাবে চারদিকে চারজন দাঁড়িয়ে একে একে গানটি আদায় করে। এ-প্রথার স্রষ্টা হলেন হরিচরণ আচার্য্য।

কবিগানের আধুনিকায়ন নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। প্রাচীনকালে কবিয়ালরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে পর্যায়ক্রমে গান গাইতেন। রাম বসুই সর্বপ্রথম মৌখিক ছড়া কাটা এবং বাকযুদ্ধের অবতাড়নার সূচনা করেন। আর কবিগানের সর্বোজ্জ্বল সূর্য হিসেবে গানের কথায়, সুরে এবং বাদ্যযন্ত্রে আমূল পরিবর্তন এনে হরিচরণ আচার্য্য অমরত্ব লাভ করেছেন। সবচেয়ে প্রাচীন কবিয়াল গুঁজলা গুই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পেশাদার কবিগানের সূচনা করার পর রঘুনাথ দাস, লালুনন্দলাল, রামজী দাস, হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, ভোলা ময়রা, ঠাকুর দাস, নবাই ঠাকুর, এন্টনি ফিরিঙ্গি, রামকুমার সরকার, রামুমালী, নিমচাঁদ ঠাকুর, রামকানাই প্রমুখ কবিগান গেয়ে দেশ ভাসিয়ে ছিলেন। হরিচরণ আচার্য্য তাঁর স্বীয় মেধা আর যোগ্যতাবলে এতে পূর্ণতা আনেন।

হরিচরণ আচার্য্য অধিকাংশ সময় পানসি নৌকাতে কাটাতেন। পানসির এক বিশেষ কামরায় গদির উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে পদ্মাসনে বসে হাতে মালা নিয়ে জপ করতেন, বিশ্বামিত্র মুনির মতো। দেখতে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আজানুলম্বিত বাহু, মুখে লম্বা দাড়ি, মস্তকে টাক ও পেছনে সামান্য কিছু কেশ ঝুটি বাঁধা। চোখ দুটি যেন কোন ভাবাবেশে ঢুলুঢুলু। গান গেয়ে যেটুকু সময় পেতেন, তার পুরোটাই ব্যয় করতেন নিজ ভিটায় গড়ে তোলা শ্রী শ্রী গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রমের কাজে। ফলে সারা বাংলার অজস্র কবিয়ালদের কাছে হরিচরণের মতো তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছিলো। ‘মা-দাদা সম্প্রদায়’-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী বসন্ত সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই আশ্রম গড়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তিনি। বাংলার অধিকাংশ কবিয়ালের সাথে হরিচরণ আচার্য্যের বাকযুদ্ধ হয়েছে। প্রতিটি যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন তিনি।

সুদীর্ঘ কবিয়াল জীবনে হরিচরণ বেশ কিছু ছাত্র-শিষ্য সৃষ্টি করে কবিগানকে আরো সমৃদ্ধ করার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নরসিংদী বাজারের প্রহ্লাদ সরকার, ঝালকাঠির নকুলেশ্বর সরকার, রূপগঞ্জের তারিণী সরকার, বেনুপুরের অম্বিকা পাটনী, জিনারদীর হরেন্দ্র চক্রবর্তী, সাধারচরের সর্বানন্দ আচার্য্য, ভৈরবের দ্বারিকা সরকার, কুমিল্লার অর্জুন দেবনাথ, চাপাতলীর কালী কুমার দে, নোয়াখালীর রমেশ আচার্য্য ও খুলনার রাজেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ। তাঁর কবির দলে ধরতা দোহার হিসেবে কাজ করেছেন মনোমোহন আচার্য্য। তিনি ছিলেন হরিচরণের জ্ঞাতি ভাই। ‘আচার্য্য কর্তা’র দলে দোহার ও বাদ্যযন্ত্র সংগতকার হিসেবে আরো ছিলেন মদন, গোবিন্দ আর আদরমণি নামে এক সুকণ্ঠী বালিকা। তাঁরা ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কবিগানের আসর মাত করে রেখেছিলেন।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১৩ জ্যৈষ্ঠ হরিচরণের প্রস্থান ঘটলে বাংলা থেকে একজন দ্বিগ্বিজয়ী কবিয়ালের যে-শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তাতে লোকসঙ্গীতের এ-ধারা ভঙ্গুর পথে প্রবাহিত হতে থাকে। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী জন্ম না নেয়ায় কবিগান প্রায় হারিয়ে গেছে। বই-পুস্তকের পাতা ছাড়া এ-গানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কবিগানের নিজস্ব যুগ প্রবর্তনকারী হরিচরণ আচার্য্যের ভাগ্যে কোনো রাষ্ট্রীয় সম্মান কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি না জুটলেও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, কৃষক, শ্রমিকদের কাছে ‘কবিয়াল সম্রাট’, ‘আচার্য্য কর্তা’ তথা প্রাণের মানুষ অভিধায় সিক্ত হয়েছিলেন। একই সাথে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী থানাধীন মসূয়া গ্রামের একদল সংস্কৃত পণ্ডিত তাঁকে কবিগুণাকর উপাধি দিয়েছিলেন ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ১৯ অগ্রহায়ণ। নরসিংদী শ্রী শ্রী গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রম প্রাঙ্গণে যখন উপাধিপত্রটি কবিয়ালের হাতে তুলে দেয়া হয়, তখন সেখানে এক উৎসব বয়ে গিয়েছিলো।

শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মানুসারী, আজন্ম নিরামিষভোগী ও নির্লোভ চরিত্রের অধিকারী হরিচরণ আচার্য্য সংসার জীবনে ছিলেন নিঃসঙ্গ। অম্বিকাচরণ আচার্য্য নামের একমাত্র পুত্র অকালে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর বংশ নির্বংশ হয়ে যায়। তবে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরুচরণ আচার্য্যের বংশধরদের একটি শাখা ত্রিপুরার আগরতলায় বিদ্যমান রয়েছে। হরিচরণ গবেষণাগার নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে জগদীশচন্দ্র আচার্য্য গণেশ নিজ বংশীয় হরিচরণ চর্চা এখনো অব্যাহত রেখেছেন। তবে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ হলো তাঁর সৃষ্টি গান, লহর, ছড়া, পাঁচালী, টপ্পা, কবিয়াল জীবনের স্মৃতিকথা, অলৌকিক ঘটনাবলির বর্ণনা, ধর্মীয় বিবরণ প্রভৃতি। সুখের কথা, হরিচরণ আচার্য্যই একমাত্র কবিয়াল, যাঁর এসব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিলো। এগুলো কবিগান ও কবিয়ালদের নিয়ে যেকোনো গবেষণায় আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ-যাবতকালে হরিচরণ আচার্য্যের লেখা ১০ টি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলো হলো : কবির ঝংকার (১ম খণ্ড), কবির ঝংকার (২য় খণ্ড), পরিশিষ্ট (কবির ঝংকারের ৩য় খণ্ড), অমিয় লহরী, বঙ্গের কবির লড়াই, বসন্ত লীলামৃত, নবদ্বীপ সুধা, নদীয়া মঙ্গল, শ্রী দাদার অমিয় বাণী ও শ্রী শ্রী গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া গীতি চয়নিকা। তাছাড়া তাঁর অসংখ্য সাহিত্য উপাদান এখনো অগ্রন্থিত অবস্থায় এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য হলো, এসব দুষ্প্রাপ্য রচনাসম্ভার হারিয়ে যেতে বসেছে। কোনো কোনো গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হলেও তা এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। তবে সুখের বিষয়, এসব দুষ্প্রাপ্য রচনাবলির মধ্যে বঙ্গের কবির লড়াই, অমিয় লহরী ও কবির ঝংকার (১ম খণ্ড)-র অংশবিশেষ এক মলাটে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে নতুন করে হরিচরণ আচার্য্যের মূল্যায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে অমিয় লহরী ও কবির ঝংকারের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে।

এই লেখায় কালজয়ী কবিয়াল হরিচরণ আচার্য্য সম্পর্কে যৎসামান্য ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে আমার নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব নেই। বিস্মৃতপ্রায় এ-কবিয়ালের নামধাম, যশ-খ্যাতি এবং সাফল্যগাঁথা— সবকিছু জনসমক্ষে প্রস্ফুটিত করার জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন কয়েকজন হরিচরণ প্রেমী। নিঃস্বার্থ এই মানুষগুলোর মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, ড. দীনেশচন্দ্র সিং, ময়মনসিংহ নাসিরাবাদ কলেজের সাবেক অধ্যাপক যতীন সরকার, ‘নরসিংদীর ইতিহাস’ গ্রন্থের লেখক শফিকুল আসগর, অধ্যাপক (অব.) প্রণব চক্রবর্তী, প্রফেসর গোলাম মোস্তাফা মিয়া, সাটিরপাড়া কালী কুমার ইনস্টিটিউশনের প্রয়াত প্রবীণ শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ মোদক এবং একনিষ্ঠ হরিচরণ ভক্ত হরিপদ সাহার অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের সাথে নরসিংদীরই মানুষ বর্তমানে আগরতলা প্রবাসী জগদীশচন্দ্র আচার্য্য গণেশের এবং ডা. সুভাষ ভৌমিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। দেশত্যাগী ভাবুক এ-মানুষটি হরিচরণ চর্চাকে তাঁর জীবনের একটি অংশ করে নিয়েছেন। জানা যায়, শ্যামাচরণ সাহা (শ্যাম সাধু) হরিচরণের একনিষ্ট ভক্ত ছিলেন। তাঁকেও গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রমে গুরুর সমাধির সন্নিকটে সমাধিস্থ করা হয়। শ্যাম সাধুর পুত্র মনোরঞ্জন সাহা (কণা সাধু) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আশ্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং কণা সাধুর পুত্র ডা. দিলীপ কুমার সাহা এখনো আশ্রমের কর্মধারার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রমধাম কমিটির বর্তমান সেক্রেটারি। সভাপতি হিসেবে আছেন অধ্যক্ষ অহিভূষণ চক্রবর্তী। হরিচরণ আচার্য্য সম্পর্কে ডা. দিলীপ কুমার সাহা বলেন, “হরিচরণ আচার্য্য হচ্ছেন আমাদের এই উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিয়াল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিচরণ আচার্য্যের জন্ম-মৃত্যু একই সালে। আমি মনে করি, বাংলার আকাশে একই সময়ে দুই নক্ষত্রের বিচরণ ঘটেছিলো— পশ্চিম দিগন্তে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং পূর্ব দিগন্তে আমাদের হরিচরণ আচার্য্য।”

ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের সংগঠক ও সহায়ক শিক্ষানুরাগী ললিতমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী সুন্দর আলী গান্ধী, অভয় মোদক, দীননাথ মোদক প্রমুখের সাথে হরিচরণ আচার্য্যের সম্পর্ক ছিলো সুনিবিড়। শুধু কবিয়াল হিসেবেই নয়, তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশসেবক হিসেবেও ইতিহাসে স্থান করে আছেন। কিন্তু স্থানীয়ভাবে ঠিক ততোটাই উপেক্ষিত তিনি। অথচ তাঁকে নিয়ে কলকাতা ও আগরতলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিসহ নানা গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে।

কবিগানের পুনরুদ্ধারকারী, কর্কশ ও অশ্লীল কবিগানকে শ্রুতিমধুর করে অমরত্ব দান করায় অমর হয়ে থাকবেন হরিচরণ আচার্য্য। অথচ নিজভূমে তিনি চরমভাবে উপেক্ষিত। সুদূর আগরতলায় হরিচরণ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হলেও জন্মস্থান নরসিংদীতে তিনি হারিয়ে যেতে বসেছেন। তাঁর জন্ম-মৃত্যু তিথিতে তাঁকে স্মরণ পর্যন্ত করা হয় না। অথচ নরসিংদীর অমূল্য সম্পদ তিনি। কতোটা অকৃতজ্ঞ হলে স্থানীয় মানুষজন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো এমনটা করতে পারে। তাঁকে সম্মান জানানোর এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে সঠিক ইতিহাস রেখে যাবার দায়বোধ কবে জাগবে, সেটাও অনিশ্চিত।

আপেল মাহমুদ

সাংবাদিক, গবেষক ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রাহক