আমরা দেখি, শেক্সপিয়রীয় নাটকে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে অতিপ্রাকৃত উপাদান ও অনুষঙ্গ। গ্রিক নাটকে দেব-দেবীর প্রভাব ও পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য বা নিয়তি পরিলক্ষিত হয় প্রবলভাবে। জর্জ বানার্ড ’শ-র নাটকে দেখি যুদ্ধ, রাজনীতি ও ধর্মদ্বন্দ্বের প্রবল প্রভাব, তবে আইরিশ এই নাট্যকার নরওয়েজিয়ান নাট্যকার হেনরিক ইবসেন দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। আমেরিকার নাট্যকার ইউজিন তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন মোহ ও নৈরাশ্য কাটিয়ে ওঠার সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সংগ্রাম। স্যামুয়েল বাকেটের নাটকে দেখি হাস্যরস, মানসিক উৎকণ্ঠা, মনোজাগতিক সংকট। আর আধুনিক নাটকের জনক নরওয়েজিয়ান নাট্যকার হেনরিক ইবসেন। তিনি তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন বাস্তববাদ, সামাজিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও বিচার।

তবে এই উপমহাদেশে নাটকের চেয়ে অনেক পুরোনো সাহিত্যকর্ম হলো বিভিন্ন পালা। বিশেষ করে মিথ নির্ভর পালাগুলো অত্যন্ত প্রাচীন। অষ্টম ও নবম শতকে এ-দেশে পালাগান ও পালার অভিনয় বেশ প্রচলিত ছিলো। শ্রী চৈতন্যদেবের আর্বিভাবের আগে রাঢ়, বঙ্গ, সমতট, গৌড়, পুণ্ড্র, চন্দ্রদ্বীপ, হরিকেল, শ্রীহট্টসহ সমগ্র ভূ-খণ্ডে পালাগান ও কাহিনিকাব্যের অভিনয় প্রচলিত ছিলো। ধর্মীয় বা কোনো উৎসবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার যে-রীতি, সেখান থেকেই যাত্রা শব্দটি এসেছে। এ-দেশে প্রাচীনকালে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি অভিনয় করে দেখানো হতো। সেখান থেকেই যাত্রার উৎপত্তি।

এই উপমহাদেশে নাটক বলি, যাত্রা বলি বা চলচ্চিত্র বলি, এসবের অগ্রপথিক ছিলেন হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭)। মানিকগঞ্জে জন্ম নেয়া এই বিরল নাট্যপ্রতিভা কলকাতায় ঊনিশ শতকের শেষদিকে নাটক ও চলচ্চিত্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তিনি প্রথমে মিথনির্ভর পালা তৈরি করেন। তিনিই প্রথম এই উপমহাদেশে বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে যাত্রায় দেশপ্রেমমূলক কাহিনি শুরু হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রেখেছেন মুকুন্দ দাস। তিনি নাটক ও যাত্রার মাধ্যমে দেশপ্রেম ও ব্রিটিশ বিরোধী চেতনা তুলে ধরেন। পরে আমরা দেখেছি, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, মনোমোহন বসু, নফরউদ্দিন, মীর মশাররফ হোসেন রূপকথাভিত্তিক অনেক পালা রচনা করেছেন। সত্তর দশক থেকে নব্বইয়ের দশকে গ্রামে-গঞ্জে অনেক পালাশিল্পী বহু পালা করেছেন এবং তারা সফলভাবে এসব পালা মঞ্চস্থ করে দর্শকমহলে বেশ সাড়াও ফেলেছিলেন। তাদের মধ্যে চট্টগ্রামের অমলেন্দু বিশ্বাস, মানিকগঞ্জের ধানেশ্বরের আব্দুল করিম, নরসিংদীর মো. জালাল উদ্দিন, হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস, সন্তোষ শীল, অনুপ ভৌমিক, মুন্সিগঞ্জের রফিকুল, পটুয়াখালীর সেকান্দর মাস্টার, খুলনার ডুমুরিয়ার এম এ মজিদ, ময়মনসিংহের নান্দাইলের কফিল উদ্দিন ও মানিকগঞ্জের ডা. আবেদ আলী অন্যতম। তাদের সম-সাময়িক অনেক আধুনিক নাট্যকার মঞ্চনাটক ও থিয়েটার আন্দোলন করে সারা দেশে খুব সাড়া ফেলেছেন। তাদের মধ্যে নাট্যকার সেলিম আল দীন, মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, মামুনুর রশীদ ও সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ অন্যতম। তাদের নাটকে উঠে এসেছে শ্রেণি-সংগ্রাম, ভুখা-নাঙ্গা মানুষের আকুতি ও রাষ্ট্রীয় শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস। তবে তাদের নাটকের ভাষা, প্রকাশভঙ্গি ও আবহ বোঝার সাধ্য গ্রামের সাধারণ জনগণের কমই ছিলো। গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ, সহজ-সরল মানুষের বিনোদন হলো অনেক আওয়াজে, অনেক আলোতে, অনেক দর্শকের সামনে মঞ্চায়িত যাত্রাপালা, বাউল গান, কীর্তন ও জারি-সারি গান।

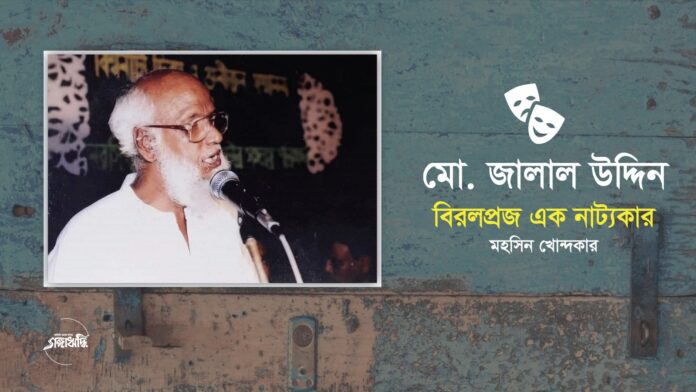

বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প নিয়ে কথা বলতে গেলে নরসিংদীর মো. জালাল উদ্দিনের কথা বলতে হয়। তিনি এক বিরলপ্রজ নাট্যকার, যাত্রাপালা রচয়িতা ও নাট্য নির্দেশক। মো. জালাল উদ্দিনের জন্ম ১৯৩৯ সালের ১২ জানুয়ারি, নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার হাইরমারা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম হাজী নায়েব আলী ও মাতার নাম জামিলা খাতুন। পিতা হাজী নায়েব আলী ছিলেন পরহেজগার, সচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। মো. জালাল উদ্দিন ছাত্রাবস্থায় নাটক লিখে হাত পাকান। মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোনো বিশ-বাইশ বছরের ছেলেকে গ্রামের মানুষের অভিযোগে ত্যাজ্য করতে চেয়েছিলেন পিতা হাজী নায়েব আলী। গ্রামের মানুষ তখন বলছিলো, “আপনি নামাজ পড়েন, হজ্ব করেছেন, ইমানদার লোক, অথচ আপনার ছেলেটা নাটক করে বেড়ায়, এটা কেমন কথা?”

মানুষের এসব অভিযোগে পিতা অতিষ্ঠ হয়ে একদিন খুব চুপিসারে পুত্রের নাটকের রিহার্সেল দেখলেন। নাটকের নাম ছিলো ‘গাঁয়ের বুকে’। পিতা হাজী নায়েব আলী খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করলেন, নাটকটিতে বা যাত্রাপালাটিতে খারাপ কিছু করা হচ্ছে না, বরং নাটকে তুলে ধরা হয়েছে তৎকালীন সামাজিক অবিচার-অনাচার, কুসংস্কার ও নানা অসঙ্গতি। সেই থেকে এক অদৃশ্য পারিবারিক সনদ যেন পেয়ে যান নাট্যকার মো. জালাল উদ্দিন। মো. জালাল উদ্দিনের শৈশব গ্রামীণ গন্ধ ও বাতাস মাখা, দুরন্তপনায় ঠাসা। জন্ম হাইরমারা গ্রামে হলেও তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছে চরসুবুদ্ধি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, তারপর পড়ালেখা করেন চরসুবুদ্ধি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। তিনি কিছুদিন পড়াশোনা করেছেন কিশোরগঞ্জের কটিয়াদির আচমিতা উচ্চ বিদ্যালয়ে, খালার বাসায় থেকে। তারপর মেট্রিকুলেশন পাশ করার পর ভর্তি হন নরসিংদী সরকারি কলেজে। নরসিংদী কলেজে পড়ার সময় তিনি কলেজ ছাত্র সংসদের নাট্য ও প্রমোদ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ঐ-সময় কলেজ সাময়িকীতে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম নাটক ‘অপ্রত্যাশিত’। সেই থেকেই নাট্যজগতে তাঁর শুভযাত্রা। তারপর তিনি রচনা করেন সমাজ সংস্কারমূলক নাটক ‘গাঁয়ের বুকে’, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক ‘দুই ভাই’, ‘রক্তরাঙা বাংলাদেশ’ ইত্যাদি। এমনকি সত্যজিৎ রায়ের মতো নারী বিবর্জিত নাটকও রচনা করেছেন তিনি।

নাট্যজগতে কাজ করতে গিয়ে জীবনের চড়াই-উৎরাইয়ে তিনি একসময় যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন এবং বেশ কিছু যাত্রাপালা রচনা করেন। তাঁর রচিত যাত্রাপালাগুলোর মধ্যে ‘ভিখারীর ছেলে’ খুবই জনপ্রিয় পালা, যার মুদ্রণ সংখ্যা আট লক্ষেরও বেশি। এই যাত্রাপালাটি বাংলাদেশের বাইরে আসাম ও কলকাতায়ও মঞ্চস্থ হয়েছিলো। তাঁর রচিত নাটক ও যাত্রাপালার মধ্যে ‘গাঁয়ের বুকে’, ‘ভিখারীর মেয়ে’, ‘ভিখারীর ছেলে’, ‘দুই ভাই’, ‘রাজরক্ত’, ‘রাজ্যহারা’, ‘মালির ছেলে’, ‘রক্তরাঙা বাংলাদেশ’, ‘কিছু খেতে দাও’, ‘মাঝির মেয়ে’, ‘কুসুম তারা’, ‘প্রীতিবন্ধন’, ‘রঙিলা একটি মেয়ের নাম’, ‘ডাকাত’, ‘লুণ্ঠিত দেবমন্দির’ ও ‘অনেক আঁধার’ অন্যতম। তিনি যাত্রাপালা পরিষদের সভাপতিও ছিলেন।

তিনি নরসিংদী গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের অগ্রপথিক। তিনি নরসিংদী গ্রুপ থিয়েটারের গোড়াপত্তন করেছিলেন। নরসিংদীর প্রথমদিকের গ্রুপ থিয়েটার সংগঠন ‘তরঙ্গ নাট্যগোষ্ঠী’, ‘কল্লোল নাট্য সংস্থা’ ও ‘সাম্প্রতিক নাট্যগোষ্ঠী’র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন তিনি।

বিশাল সংসারের (৮ ছেলে, ৫ মেয়ে) চাকা সচল রাখতে ছুটেছেন দিগ্বিদিক। কিছুদিন কাজ করেছেন চলচ্চিত্র সাংবাদিক হিসেবে। জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালক ইবনে মিজানের সহকারী হয়ে কাজ করেছেন বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে। নাট্য নির্দেশনা ও যাত্রাপালা পরিচালনার পাশাপাশি ‘মঞ্চরূপা’ নামে একটি দোকান ছিলো তাঁর, যেখান থেকে তিনি মঞ্চনাটক ও যাত্রাপালার সরঞ্জামাদি ভাড়া দিতেন। নাটক ও যাত্রাপালা নির্দেশনা ও পরিচালনা করে কিছু অর্থ পেতেন আর নাটক ও যাত্রাপালার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভাড়া দিয়ে কিছু আয় করতেন। তাই এই নাট্যকারের সংসার জীবন তেমন সচ্ছল ছিলো না। তবে তাঁর ছেলেমেয়েরা কেউ সঙ্গীতশিল্পী, কেউ অভিনেত্রী, কেউ তালযন্ত্রী, কেউ সাউন্ড ডিরেক্টর হওয়ায় তারা সংসারের কিছুটা আর্থিক দুরবস্থা দূর করেছেন। তাই তাঁর পরিবারকে বলা যায় একটি আদর্শ সংস্কৃতি ঋদ্ধ পরিবার।

মো. জালাল উদ্দিন শেষ বয়সে বেশ কিছু সমাজহিতৈষী কাজ করেছেন। প্রায় একক প্রচেষ্টায় নিজ এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেছেন চরসুবুদ্ধি জুনিয়র স্কুল। নির্মাণ করেছেন দৃষ্টিনন্দন মসজিদ। এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে ও আর্ত মানবতার সেবায় হাত প্রসারিত করেছেন বারবার। তাঁর কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। এসবের মধ্যে নরসিংদী মুক্তধারা নাট্য সম্প্রদায় সম্মাননা ১৯৯৫, অধ্যাপক শাহ হালীমুযযামান সম্মাননা ২০১২, বেলাব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ গুণীজন সম্মাননা ২০১২, যাত্রাপালা সম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে স্মৃতি পদক ২০১৩, নরসিংদী শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক নাট্যাঙ্গন সম্মাননা ২০১৫, নরসিংদী ব্যান্ড মিউজিক এসোসিয়েশন সম্মাননা ২০০৯, নরসিংদী নীলাম্বরী ললিতকলা একাডেমি সম্মাননা ২০১৪, রায়পুরা চরসুবুদ্ধি ইউনিয়ন পরিষদ সম্মাননা ২০১৫ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আরো পেয়েছেন নরসিংদী জেলা গ্রুপ থিয়েটার সম্মাননা ও স্বরলিপি শিল্পীগোষ্ঠী সম্মাননা।

তিনি বহুবার ঢাকা শিল্পকলা একাডেমিতে নাটক মঞ্চায়নে নরসিংদীর প্রতিনিধিত্ব করে পুরস্কৃত হয়েছেন। তাঁর অনেক নাটক সারা দেশে মঞ্চস্থ করার জন্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সেন্সরবোর্ড অনুমতি দিয়েছে। তাঁর বড়ো ছেলে শফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া লিটন জানান, “বাবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই, দলিল, পাণ্ডুলিপি ভর্তি একটি ট্রাংক চুরি হয়ে যাওয়াতে আমাদের পরিবারের বিশেষ ক্ষতি হয়ে গেছে।”

মহান নাট্যকার ও যাত্রাশিল্পী মো. জালাল উদ্দিন নরসিংদী তথা সারা বাংলাদেশের গর্ব। তিনি ২০১৯ সালের ২২ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

মহসিন খোন্দকার

কবি ও ছড়াকার