পবিত্র কোরআন শরীফ সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ (তরজমাসহ) করার কারণে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) ও তাঁর জন্মস্থান পাঁচদোনা গ্রামটি একই সঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যারা গিরিশচন্দ্রের নাম জানেন, তারা পাঁচদোনার নামও জানেন। কিন্তু এই গ্রামের সবচে’ প্রাচীন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাজা দর্পনারায়ণ রায়। তিনি মুর্শিদাবাদে নবাব আলীবর্দী খানের সময়ে দেওয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। নবাব কর্তৃক ‘রাজা’ উপাধিপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচদোনা এলাকায় জমিদারির বন্দোবস্ত পেয়েছিলেন। তাঁরই বংশধর ছিলেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন।

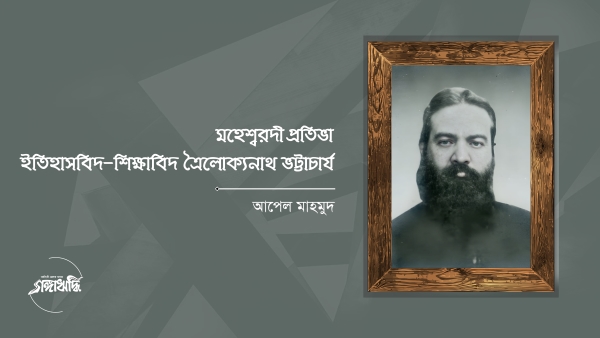

সেই একই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলার আরেক পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ ও ইতিহাসবিদ ত্রৈলোক্য চন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য (১৮৬০-১৯০০)। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য ইতিহাসাশ্রিত প্রবন্ধ লিখে অমর হয়ে আছেন। বিশেষ করে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক লেখালেখিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

‘সাহিত্য’, ‘আরতি’, ‘নব্যভারত’, ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, ‘মর্নিং পোস্ট’ প্রভৃতি খ্যাতনামা পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন আমৃত্যু। একই সঙ্গে বৃটিশ প্রশাসনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি করেছেন। এর আগে বিএল পাশ করে আইন পেশায়ও জড়িয়েছিলেন। ছিলেন বরিশালের বিখ্যাত ব্রজমোহন স্কুলের হেডমাস্টার।

সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চায় ছিলেন নিবেদিত। কলকাতার ‘নব্যভারত’ পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক দেবী প্রসন্ন রায়, ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, ‘আরতি’র সম্পাদক সারদাচরণ ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যের গভীর সম্পর্ক ছিলো। ‘আরতি’ পত্রিকাটি ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হতো। অপরদিকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় তাঁর সঙ্গে লেখালেখি করতেন অচ্যুতচরণ চৌধুরী, অমূল্যচরণ ঘোষ, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, দীনেশ ভট্টাচার্য, নগেন্দ্র নাথ বসু, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশ চন্দ্র সেন প্রমুখ।

‘আরতি’ ছিলো ময়মনসিংহের কেদারনাথ মজুমদারের প্রতিষ্ঠিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। তিনি ‘সৌরভ’ পত্রিকা প্রকাশ করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। সৌরভ ছিলো তাঁর ছেলের নাম। আর আরতি ছিলো মেয়ের নাম। দুজনেরই অকালমৃত্যু হয়েছিলো। সন্তানের মৃত্যুশোক ভুলে থাকার চেষ্টা করেছিলেন পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে। তৎকালীন সময় বাংলা ভাষার সব বিখ্যাত লেখকেরা তাঁর ‘সৌরভ’ ও ‘আরতি’ পত্রিকায় লেখালেখি করেছিলেন।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য প্রায় বিস্মৃত হয়ে গেছেন। নিজ দেশ তো বটেই, এমনকি জন্মভূমি নরসিংদীর পাঁচদোনায় পর্যন্ত তিনি অবহেলিত। ১২৪ বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর ১০ বছর পর গিরিশচন্দ্র সেন মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু গিরিশ সেনকে নিয়ে আলোচনা থাকলেও ত্রৈলোক্যনাথকে সবাই ভুলে যান। তাই এই বিস্মৃত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদকে জানার জন্যে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আশা করি আমার পথ ধরে গবেষক-লেখকেরা এগিয়ে এসে লেখক ও মনীষী ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যকে নিয়ে লেখালেখি করবেন।

তাঁর জন্ম ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৭ বঙ্গাব্দ (১৮৬০), ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগণার পাঁচদোনা গ্রামে। পিতা ব্রজনাথ ভট্টাচার্য, মাতা ব্রহ্মময়ী দেবী। সাত বছর বয়সে পিতৃহীন ত্রৈলোক্যনাথ ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যেও পড়াশোনা করে পাঁচদোনা মধ্য-বাংলা স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করেন (১৮৭১)। বৃত্তি পেয়ে কোনো চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হওয়ার বদলে তিনি ইংরেজি পড়তে চাওয়ায় তাঁর মা জিনিসপত্র বিক্রি ও ধার করে তাঁকে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পাঠান। সেখান থেকে প্রথম শ্রেণিতে এন্ট্রান্স ও ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে এফএ পাশ করে তিনি কলকাতায় জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (এখন স্কটিশচার্চ কলেজ) বিএ পড়েন। এখানে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় সংস্কৃত প্রশ্নের উত্তর বাংলা অক্ষরে লেখার জন্যে তা বাতিল হয়। প্রথমবার তিনি বিএ পাশ করতে পারেননি।

ইতোমধ্যে কুমিল্লায় মহারাজার স্কুলে হেডমাস্টার পদে আবেদন করেন এবং নিযুক্ত হন। এখান থেকে দ্বিতীয়বার বিএ পরীক্ষা দেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন। কিছুদিন পর ময়মনসিংহ জেলার সুসং দুর্গাপুর স্কুলে হেডমাস্টার হয়ে আসেন। কিন্তু তাঁর বিএ পাশ করার জেদ অটুট ছিলো। বন্ধুকে বলতেন, “বি-এ পাশ না করিয়া বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা।” এরপর ঢাকা রূপরঘু স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ নেন। এখান থেকে তৃতীয়বার পরীক্ষা দিয়ে বিএ পাশ করেন।

তাঁর সংস্কৃতের খাতা দেখে পরীক্ষক মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁকে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে বৃত্তি নিয়ে এমএ পড়বার আমন্ত্রণ জানান। সেখান থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যে এমএ (১৮৮৫) পাশ করে ত্রৈলোক্যনাথ বরিশাল ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেন। সঙ্গে সঙ্গে বিএল পরীক্ষার জন্যেও তৈরি হন। বিএল (১৮৮৬) পাশ করে ওকালতি শুরু করেন ঢাকায়। প্রায় দুই বছর পর আবগারি বিভাগের সাব ডেপুটি কালেক্টর হয়ে ছাপরা যান (১৮৮৯)। তিন বছর পর সে-কাজে বিরক্ত হয়ে বদলির আবেদন করে গয়া জেলার নোয়াদায় খাসমহালের কাজে যোগ দেন। পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হয়ে গয়া সদরে আসেন। পরের বছর গয়ায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ফলে ত্রৈলোক্যনাথকে মজফ্ফরপুরে বদলি করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। মজফ্ফরপুর পৌঁছাবার পরের দিন, ১ অগ্রহায়ণ ১৩০৭ (১৯০০) জ্ঞানেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে প্লেগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

অর্থাভাব ও অস্থির কর্মজীবনেও ত্রৈলোক্যনাথ ইতিহাস ও সাহিত্যের চর্চা করে গিয়েছেন সারা জীবন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিলো প্রত্নতত্ত্ব। এ-বিষয়ে ‘নব্যভারত’, ‘সাহিত্য’, ‘আরতি’ ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’ এবং কলকাতার ইংরেজি দৈনিক ‘মর্নিং পোস্ট’ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে ‘নেপালের পুরাতত্ত্ব’ লিখে বিশেষ তৃপ্তি পান। ‘সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম ভাগ’ (১৮৮৮), ‘বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণবকবিগণের জীবনী’, ‘ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা, প্রথম ভাগ’ (১৮৯৬), ‘পাঠমালা’ প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বহু প্রাচীন সংস্কৃত বই এবং ভারত-ইতিহাস বিষয়ে অনেক বই ও পত্রিকায় সমৃদ্ধ একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও তিনি উত্তরকালের জন্যে রেখে যান।

নিচে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধের তালিকা দেয়া হলো :

বঙ্গে সংস্কৃত-চর্চ্চা। নব্যভারত। কার্তিক ১২৯৩, পৃষ্ঠা ৩১১-৩২২; পৌষ ১২৯৩, পৃষ্ঠা ৪০৬-৪২৯; বৈশাখ ১২৯৪, পৃষ্ঠা ৪০-৪৩; আষাঢ় ১২৯৪, পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৫; শ্রাবণ ১২৯৪, পৃষ্ঠা ১৫৫-১৬২; অগ্রহায়ণ ১২৯৪, পৃষ্ঠা ৪০৩-৪১২; পৌষ ১২৯৪, পৃষ্ঠা ৪৬২-৪৬৯; ফাল্গুন ১২৯৪, পৃষ্ঠা ৫৭৪-৫৭৮; চৈত্র ১২৯৪, পৃষ্ঠা ৬২৮-৬৩৯; জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫, পৃষ্ঠা ৬৬-৭২; আশ্বিন ১২৯৫, পৃষ্ঠা ৩১৭-৩২৯; শ্রাবণ ১২৯৬, পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭৯; আশ্বিন ১২৯৬, পৃষ্ঠা ৩৩৫-৩৫১।

বাসবদত্তাকার সুবন্ধু। নব্যভারত। অগ্রহায়ণ ১২৯৩, পৃষ্ঠা ৩৫৭-৩৫৯।

আর্য্যদিগের ধর্মশাস্ত্র। নব্যভারত। ফাল্গুন ১২৯৩, পৃষ্ঠা ৫০১-৫০৬; চৈত্র ১২৯৩, পৃষ্ঠা ৫২৯-৫৩৭।

বৈদিক সাহিত্য। নব্যভারত। ভাদ্র ১২৯৪, পৃষ্ঠা ২৩৯-২৫৩; বৈশাখ ১২৯৮, পৃষ্ঠা ৪৩-৫২।

ঢাকার পুরাতন কাহিনী। নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭, পৃষ্ঠা ৬৩-৭৬।

গৌড়েশ্বর পালরাজগণ। ভাদ্র ১২৯৭, পৃষ্ঠা ২৬২-২৭০; আশ্বিন-কার্তিক ১২৯৭, পৃষ্ঠা ৩১৬-৩২৪।

রাজা আদিশূর। চৈত্র ১২৯৭, পৃষ্ঠা ৬২৫-৬৩৬।

সেনরাজগণ। আশ্বিন ১২৯৮, পৃষ্ঠা ২৯১-৩১১; অগ্রহায়ণ ১২৯৮, পৃষ্ঠা ৪২৩-৪৩০; পৌষ ১২৯৮, পৃষ্ঠা ৫০১-৫০৩; মাঘ ১২৯৮, পৃষ্ঠা ৫০৯-৫২০; চৈত্র ১২৯৮, পৃষ্ঠা ৬৩৭-৬৪৩; শ্রাবণ ১২৯৯, পৃষ্ঠা ১৯৭-২০২; আশ্বিন ১২৯৯, পৃষ্ঠা ২৯৫-২৯৯; অগ্রহায়ণ ১২৯৯, পৃষ্ঠা ৪০৫-৪১১; পৌষ ১২৯৯, পৃষ্ঠা ৪৮৭-৪৯১।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের বাল্য-জীবনী। নব্যভারত। পৌষ ১২৯৭, পৃষ্ঠা ৫০৫-৫১৪।

ভারতবর্ষ ও ইউরোপের বাণিজ্য। সাহিত্য। পৌষ ১২৯৯, পৃষ্ঠা ৫২৫-৫৩৩।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য। সাহিত্য। মাঘ ১২৯৯, পৃষ্ঠা ৬০৮-৬১৫।

কলিকাতায় ইংরাজী চর্চ্চা। নব্যভারত। ফাল্গুন ১৩০০, পৃষ্ঠা ৫৬৯-৫৭৭।

মগধের পুরাতত্ত্ব। নব্যভারত। কার্তিক ১৩০১, পৃষ্ঠা ৩৫৬-৩৬৭; মাঘ ১৩০১, পৃষ্ঠা ৫১০-৫২৩।

নেপালের পুরাতত্ত্ব। নব্যভারত। চৈত্র ১৩০১, পৃষ্ঠা ৬২৪-৬৩১; বৈশাখ ১৩০২, পৃষ্ঠা ৩০-৩৬; আষাঢ় ১৩০২, পৃষ্ঠা ১১৫-১২১; অগ্রহায়ণ ১৩০২, পৃষ্ঠা ৪০৭-৪১৪; মাঘ ১৩০২, পৃষ্ঠা ৫০৬-৫১১; ফাল্গুন ১৩০২, পৃষ্ঠা ৬০০-৬০৫; চৈত্র ১৩০২, পৃষ্ঠা ৬২৫-৬৩৩; আষাঢ় ১৩০৩, পৃষ্ঠা ১২২-১২৬; শ্রাবণ ১৩০৩, পৃষ্ঠা ১৬১-১৬৫; পৌষ ১৩০৩, পৃষ্ঠা ৪৪৯-৪৫২; জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪, পৃষ্ঠা ৯৭-১০৩; আষাঢ় ১৩০৪, পৃষ্ঠা ১৫৬-১৬৪।

ভট্টোজী দীক্ষিত। নব্যভারত। শ্রাবণ ১৩০২, পৃষ্ঠা ১৮৪-১৯১।

আপেল মাহমুদ

সাংবাদিক, গবেষক ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রাহক।