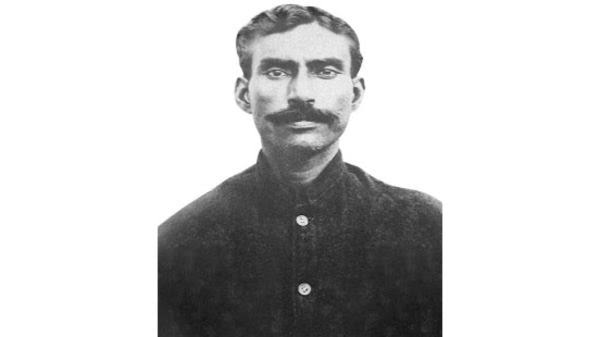

চরাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী মূতিউল্লাহ ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ক্লাশ নাইনে পাঁচদোনা স্যার কে জি গুপ্ত স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। স্কুলঘেঁষা ছিলো বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী ও ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেনের (১৮৩৪-১৯১০) পৈতৃক বাড়ি। তাঁকে নিয়ে অনেক গল্প শুনতাম শিক্ষক-সহপাঠী ও স্থানীয় মুরুব্বীদের মুখে। কোরানের প্রথম বঙ্গানুবাদকারী, মুসলিম মনীষীদের প্রথম বাংলা জীবনীকার ও নারী শিক্ষার পথিকৃৎ— এরকম নানা অভিধায় বিশেষায়িত হয়েছিলেন এই মহান ধর্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারক। তখন পাঁচদোনার পার্শ্ববর্তী মাধবদীর সতীশ পাকড়াশী (১৮৯১-১৯৭৩) বিপ্লবী নেতা হিসেবে আমাদের কাছে স্বপ্নের নায়ক হিসেবে ধরা দিয়েছিলেন।

ঘরবাড়ি ও সংসারত্যাগী এই বিপ্লবীর জীবনের বড়ো একটি অংশ হয় জেলে নয়তো আত্মগোপনে কেটে গেছে। স্বাধীনতার জন্যে বিয়ে করার সময় পাননি। অকৃতদার আত্মত্যাগী এই বিপ্লবীর অস্থিমজ্জায় রোপিত ছিলো দেশপ্রেম, মানবতা আর আত্মত্যাগ। স্বাধীনতার জন্যে জীবনের সবকিছু উজার করে দিয়ে নিজের জন্যে কানাকড়িও রাখেননি। শেষ জীবনটা কেটেছে কলকতায় কমিউনিস্ট পার্টির অফিসের ছোটো একটি কক্ষে। পার্টির কর্মীরা তাঁর দেখাশোনা করতেন। সেখানেই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। কলকাতার কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য করার সময় দলের নেতাকর্মীরাই আপনজন হিসেবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

এমনসব কাহিনি লোকমুখে শুনে একদিন মাধবদী বাজারে গিয়ে সতীশ পাকড়াশীর খোঁজ করি। অনেকেই নাম শুনেছেন, কিন্তু তাঁর বাড়ি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানাতে পারছেন না। এভাবে কয়েকদিন আসা-যাওয়ার পর একদিন মাধবদী কলেজের পেছনে ‘পাকড়াশী বাড়ি’র সন্ধান পাই। সেটারও সন্ধান দেন আরেক বিপ্লবী ও প্রখ্যাত কৃষকনেতা কাজী আবদুল ওহাব, যিনি সতীশ পাকড়াশীর অনুসারী ছিলেন। মাধবদী এলাকায় কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কাজী আবদুল ওহাব। তাঁর সহযোগিতায় পাকড়াশী বাড়িতে গিয়ে সতীশ পাকড়াশীর চাচাতো ভাই চানু চন্দ্র পাকড়াশীর সঙ্গে পরিচিত হই।

চানু পাকড়াশী তাঁর ভাই সতীশ পাকড়াশী সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক তথ্য দেন, কোনো বই-পুস্তকে যেসবের উল্লেখও হয়নি। তিনি সাটিরপাড়া কালী কুমার ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময় মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর (১৮৮৯-১৯৭০) সংশ্রবে এসে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সদস্য হিসেবে বিপ্লবী জীবন শুরু করেন। সমিতির নেতা নরেন সেনের (১৮৮৭-১৯৬১) নির্দেশে পিস্তল ও কার্তুজ সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে গিয়েছিলেন। মূলত তখন থেকেই তাঁর বিপ্লবী জীবনের মোড় শুরু হয়। ঢাকা অনুশীলন সমিতি, পলাতক জীবন, জেল জীবনের ঘানি টানতে টানতে তাঁর আর ঘরে ফেরা হয়নি। তবে যেখানেই থাকতেন, তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন। অনেক সময় মৃত আত্মীয়ের মুখ শেষবারের মতো দেখার জন্যে ও প্যারোলে মুক্তি নিয়ে মাধবদীর বাড়িতে আসতেন।

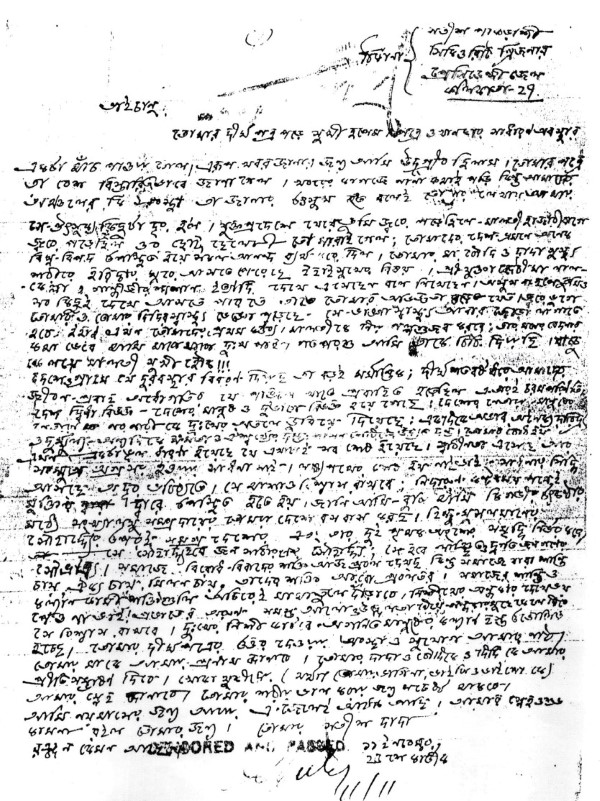

এমন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন চানু পাকড়াশী। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, দাদা তো জেল থেকে আমাকেও চিঠি লিখেছিলেন। সে–চিঠিতে এক এক করে সব আত্মীয়–স্বজনের খোঁজ–খবর নিতেন। এ–কথা বলেই বেড়ার আঁড়া থেকে একটি পুরোনো চিঠির ফোল্ডার বের করে আনলেন। ধুলোয় একাকার হয়ে গেছে চিঠিগুলো। সেখান থেকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটি চিঠি বের করে আমার হাতে তুলে দিলেন। বললেন, আমি কখন দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাই, তার কোনো ঠিক–ঠিকানা নেই। তাই সতীশ দাদার চিঠিটি আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। কোনো গবেষণায় কাজে লাগাবেন।

চিঠির দিকে চোখ রেখে আমার সে কী খুশি লেগেছিলো, সেটা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেল থেকে লেখা ঐতিহাসিক চিঠিতে সতীশ পাকড়াশী তাঁর চাচাতো ভাইকে ‘ভাই চানু’ হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন। সুন্দর হাতের লেখা চিঠিটি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। তাঁর মতো দ্যুতিময় একজন দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর একটি অতি মূল্যবান চিঠির সংগ্রাহক হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করছি। মাধবদীর পাকড়াশী বাড়িতে কিছুদিন পরে গেলে হয়তো চিঠিটি আমার হাতে আসতো না। কারণ, এর কিছুদিন পরই চানু পাকড়াশী সপরিবারে ভারতে চলে গিয়েছিলেন।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, তাঁত অধ্যুষিত মাধবদীর একটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবার থেকে আসা বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর পারিবারিক ঐতিহ্য কী? সব ভোগ-বিলাস আর সংসার-ধর্ম ত্যাগ করে কেন তিনি দেশপ্রেমে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে তাঁর পরিবার সম্পর্কে অনেক চাঞ্চল্যকর ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত পেয়েছি। সতীশ পাকড়াশী এমনিতেই ‘আত্মত্যাগী সতীশ পাকড়াশী’ হয়ে ওঠেননি। তাঁর ঠাকুরদা’ আনন্দচন্দ্র পাকড়াশী ছিলেন একজন জাঁদরেল আইনজীবী এবং কংগ্রেস নেতা। মহাত্মা গান্ধী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পন্থা হিসেবে বিপ্লবী ভাবধারার রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে সাটিরপাড়ার জমিদার ললিতমোহন রায়, ঢাকার স্বামীবাগ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রীরুদ্র ত্রিদণ্ডী ত্রিপুরলিঙ্গ, আইনজীবী শ্রীশচন্দ্র দাস, ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত মেয়র আনন্দচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁরা ব্রিটিশ বিতাড়নের জন্যে স্বামীবাগ আশ্রমে গোপন সভায় মিলিত হতেন। ব্রিটিশ মনে করে সেখানে তাঁরা শ্বেতছাগল বলি দিতেন।

এই আনন্দচন্দ্র পাকড়াশীর ছেলে প্রকাশচন্দ্র পাকড়াশী একজন প্রখ্যাত আইনজীবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। অনেক আলোচিত মামলা জিতে তিনি কিংবদন্তি হয়ে আছেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও এস আর (সবিতারঞ্জন) পালের সঙ্গে মিলে আইন পেশায় নেতৃত্ব দিতেন তিনি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের পর কলকাতা থেকে ঢাকায় হাইকোর্ট স্থানান্তরিত হলে তখন তাঁদের প্রচেষ্টায় ঢাকায় একটি শক্তিশালী আইনজীবী ফোরাম প্রতিষ্ঠা পায়। এমনকি হাইকোর্টের আইনজীবী সমিতি তাঁদের হাতেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা হাইকোর্টের পুরোনো নথিপত্র ঘাঁটলে নানা স্থানে প্রকাশচন্দ্র পাকড়াশীর নাম পাওয়া যায়। অনেক চাঞ্চল্যকর মামলার রায়ে আইনজীবী হিসেবে তাঁর নাম রয়েছে।

সঙ্গত কারণে বিপ্লবী নায়ক সতীশ পাকড়াশীর রক্তে তাঁর বংশধরদের সাফল্য প্রবাহিত হয়েছে। তিনি রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষের নানা স্থান ঘুরে বেড়িয়েছেন। আন্দামানসহ নানা জেলখানায় জীবন কাটিয়েছেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে হাতকড়া ও পায়ে পাঁচসেরী বেড়ি পরা অবস্থায় ভারতের হাজারীবাগ জেলখানা থেকে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। আমৃত্যু এই সর্বহারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি।

কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পর তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র হিসেবে জন্মভূমি বাংলাদেশের ঢাকা, মাধবদী, রায়পুরা, চালাকচর, বেলাব প্রভৃতি অঞ্চল বেছে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে, কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সমিতির জন্যে তিনি কাজ করেছিলেন। জ্ঞান চক্রবর্তী তাঁর ‘ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ’ বইয়ে সতীশ পাকড়াশীর কৃষক আন্দোলন নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। নরসিংদী জেলার যেসব এলাকা কৃষক আন্দোলনের জন্যে খ্যাতিমান ছিলো, সেসব অঞ্চলে সতীশ পাকড়াশীর ছায়া পড়েছিলো। তিনি জ্ঞান চক্রবর্তী, সত্যেন সেন, রমেন মিত্র, হাতেম আলী খান, ফয়েজ মাস্টার ও রহমান মাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে কৃষক সমিতির কর্মকাণ্ড জোরদার করেছিলেন। তাঁর জন্মভূমি মাধবদী এলাকায় কাজী ওহাবের নেতৃত্বে যে-কৃষক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেছিলো, সেটার কৃতিত্ব ছিলো পাকড়াশীর। তিনি রায়পুরা, চালাকচর, বেলাব, মাধবদী প্রভৃতি এলাকায় সশরীরে উপস্থিত থেকে অনেক সভা-সমিতি করেছিলেন। তাঁর মতো এতো বড়ো বিপ্লবীকে কাছে পেয়ে সাধারণ কৃষকেরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠতেন। নেতাকর্মীরা কাজে উৎসাহ পেতেন।

মাধবদীর আরেক মহিয়সী নারী প্রিয়বালা গুপ্তার পরিবারের সঙ্গে সতীশ পাকড়াশীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত যোগাযোগ ছিলো তাঁর। চিঠি চালাচালি হতো নিয়মিত। তেমন বেশ কিছু চিঠি স্থান পেয়েছে প্রিয়বালা গুপ্তার স্মৃতিকথা ‘স্মৃতিমঞ্জুষা’ গ্রন্থে। স্মৃতিকথায় তিনি পাকড়াশীর দেশপ্রেম ও ত্যাগী জীবন সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। প্রিয়বালা মাধবদীতে নারী শিক্ষার জন্যে যে-ত্যাগ-তিতিক্ষা করেছেন, তার সঙ্গে সতীশ পাকড়াশীর উৎসাহ ও সহযোগিতা ছিলো উল্লেখযোগ্য। জন্মস্থানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিলো নিখাদ। রাজনৈতিক বৃহৎ পরিসরে কাজ করার জন্যে তিনি হয়তো নিয়মিত মাধবদীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর মনে সবসময় জন্মভূমির টান বসবাস করতো।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসেবে দলের নির্দেশে সতীশ পাকড়াশী ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় আসেন। তখন তিনি ঢাকা জেলার সদস্য হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। তখন ঢাকায় তরুণ কর্মী সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২) ও রনেশ দাশগুপ্ত (১৯২১-১৯৯৭) কাজ করছিলেন। তাঁদের সহযোগিতায় পাকড়াশী ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সংঘ গঠন করেন। সবচেয়ে জুনিয়র হওয়া সত্ত্বেও সোমেন চন্দ ছিলেন এই সংঘের প্রাণপুরুষ। সাহিত্যে ছিলো তাঁর ব্যাপক অনুরাগ। কিন্তু ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে লাল পতাকা হাতে শ্রমিকদের শোভাযাত্রা নিয়ে ধুপখোলা মাঠে যাওয়ার সময় পুরান ঢাকার হৃষিকেশ দাস রোডে প্রতিক্রিয়াশীল আততায়ীর আক্রমণে তিনি নিহত হন। সেই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন কমরেড জ্যোতি বসু, বঙ্কিমচন্দ্র সেনসহ অনেক বিখ্যাত কমিউনিস্ট। সোমেন হত্যার ঘটনায় কমরেড সতীশ পাকড়াশী অত্যন্ত মর্মাহত হন, যার প্রতিবাদ করতে তিনি ঢাকার রাজপথে নামেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে সতীশ পাকড়াশীর উদ্যোগে ঢাকা জেলা কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন হয়। যুদ্ধের সময় সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে সভাপতিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে উক্ত সম্মেলন পরিচালনা করার অপরাধে তাঁকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। এই মামলায় ঢাকার বিখ্যাত কমিউনিস্ট গোপাল বসাক, নেপাল নাগ, ব্রজেন্দ্র দাস ও জ্ঞান চক্রবর্তীসহ ১৬/১৭ জনের কারাদণ্ড হয়। ৬ মাস জেল খাটার পর সতীশ পাকড়াশীকে তাঁর মাধবদীর বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখা হয়। এর আগেও আরেকবার তিনি নিজ বাড়িতে অন্তরীণ ছিলেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৬ বার জেল খাটার ঘটনা ঘটে তাঁর জীবনে। বাড়িতে আটক থাকার সময় তিনি নিজ বোনকে বিয়ে দেন আরেক বিপ্লবী কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীর সঙ্গে। বরযাত্রীদের মধ্যে কোন কোন বিপ্লবী রয়েছে, তা দেখার জন্যে বাড়ি ঘেরাও করেছিলো পুলিশ গুপ্তচররা। এমনকি বরের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয় পুলিশ। এ নিয়ে মাধবদীতে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে বিয়ে হয়। সেই সঙ্গে বর, বধূ ও বরযাত্রীদের বাড়িতে পৌঁছে দেয় পুলিশ। বর কৃষ্ণপদকেও বাড়িতে অন্তরীণ করা হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর সতীশ পাকড়াশী নিজ বাড়ি থেকে মুক্ত হন।

ঢাকার জীবন সম্পর্কে ‘সোমেন চন্দ’ প্রবন্ধে সতীশ পাকড়াশী অনেক তথ্য উল্লেখ করেন, যা সোমেন চন্দ মারা যাওয়ার পর কলকাতায় এক প্রতিবাদ সভায় পঠিত হয়। উক্ত প্রবন্ধটি ‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। সেখানে বলা হয়, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সতীশ পাকড়াশীর নেতৃত্বে দক্ষিণ মৈশণ্ডির এক বাড়িতে কমিউনিস্ট পাঠচক্র হতো। গোপনে সেখানে ক্লাশ হতো। কৃষক-শ্রমিকের কথা, দরিদ্র মানুষের মর্মব্যথা ও মার্কস-লেনিনবাদ নিয়ে আলোচনা হতো। তেমন এক ক্লাশ শেষে পাকড়াশী একদিন সোমেনের বাসায় যান। সোমেনকে জিঞ্জেস করলেন, নতুন কী লিখছেন? তখন সোমেন চন্দ তাঁকে একটি ছোটো গল্প পড়ে শোনালেন। সেই গল্পে পাঠচক্রের পুরো ছায়া পড়েছিলো। তাঁর বেশ ভালো লাগলো সোমেনকে। শান্ত স্বভাব, সহজ-সরল ও গভীরভাবে উদ্দীপ্ত তরুণ। সোমেন চন্দ দক্ষিণ মৈশণ্ডি প্রগতি পাঠাগার পরিচালনার দায়িত্ব পান। অমায়িক ব্যবহারে সোমেনের উপর পাড়ার লোকজন বেশ মুগ্ধ। পাঠাগারে সাপ্তাহিক সাহিত্যের বৈঠক বসে। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা পড়া হয়। এদের মধ্যে সোমেন চন্দের লেখা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। সোমেন সাধারণত গল্প লিখতেন। ঢাকার সাপ্তাহিক, মাসিক ও কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতো তাঁর লেখা গল্প। শুধু কমিউনিস্ট হিসেবেই নয়, অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী হিসেবে তিনি নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা জেলায় কাজ করেছেন। সেটা জানা যায় সতীশ পাকড়াশীর ‘অগ্নিদিনের কথা’ বই থেকে। তিনি লেখেন, ঢাকা জেলায় বাড়ি হলেও ঢাকার সঙ্গে আমার পরিচয় খুব কম। ছোটবেলায় রাজনীতির শিক্ষা ও কর্মসাধনা মহেশ্বরদী পরগণার মাধবদী, সাটিরপাড়া, নরসিংদী প্রভৃতি গ্রামেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে এ সকল স্থানের মধ্যবিত্তদের ভিতরে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

১৬ বছর জেল ও ফেরারী জীবন শেষে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি অনুশীলন সমিতির কাজে ঢাকায় আসেন। তখন বিপ্লবীদের পীঠস্থান ছিলো ঢাকা। পুলিন দাসের পরিচালিত অনুশীলন সমিতির কেন্দ্র এবং বিপ্লবী বীর নলিনী ও তারিনীর রক্তরঞ্জিত এই ঢাকায় এসে নিজেকে গর্বিত মনে করলেন তিনি। তখন ঢাকায় প্রায় ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করতো। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেস, ছাত্রাবাস, আখড়া ও অলিগলিতে সমিতির অনেক শাখা গড়ে ওঠে। কলকাতার চেয়ে ঢাকা অনেক এগিয়ে যায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে। যার কারণে শুধু ঢাকার লোক বলে অনেক ছাত্র চাকুরি পেতো না। ব্রিটিশরা মনে করতো, ঢাকার যুবশ্রেণি সবচেয়ে মারাত্মক বিপ্লবী। তারা ঢাকা থেকে বেরিয়ে গিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহর-বন্দরে অনুশীলন সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সতীশ পাকড়াশী ঢাকার যুবকদের মধ্যমনি হয়ে ওঠেন। তিনি পরিকল্পনা করেন, আইরিশ ইস্টার বিদ্রোহের মতো একটি বিদ্রোহ করবেন। এতে ঢাকার যুবশ্রেণি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। ফলে সতীশ পাকড়াশী তাদের প্রাণভোমরা হয়ে ওঠেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র বিপ্লবের পক্ষে মত দেয়। তারা এসে পরিকল্পনা করতে থাকে। অনেক যুবক ও ছাত্র সতীশ পাকড়াশীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে বিষয়টি ঢাকা অনুশীলন সমিতির কতিপয় নেতার পছন্দ হয়নি। তারা নিজেদের কর্তৃত্ব কমে যাওয়ার ভয়ে ঢাকা শহরের পরিবর্তে জেলার দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁর উপর। ফলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বড়ো একটি বিপ্লবের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। তা না হলে মাস্টারদা’ সূর্যসেনের আগেই সতীশ পাকড়াশী ঢাকায় বিপ্লব সংঘটিত করে ফেলতেন। এতে যুবক-ছাত্ররা সেসব নেতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে ওঠেছিলো। কতিপয় নেতাদের ইংরেজদের দালাল বলেও অভিহিত করা হয়। ঢাকা জেলা অনুশীলন সমিতির নেতাদের নিষেধ সত্ত্বেও অনেক যুবক-ছাত্র সতীশ পাকড়াশীর সংস্পর্শ ত্যাগ করেনি।

কিন্তু বিপ্লবের পথ বন্ধ হয়ে গেলে সতীশ পাকড়াশী সরাসরি বলেন, এভাবে বসে থাকলে দেশ স্বাধীন হবে না। দর কষাকষি করলে ইংরেজরা মোয়ার মতো শাসন হাতে তুলে দিবে না। সে-সময় ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন নরেন্দ্রমোহন সেন। তিনি সোনারগাঁওয়ের এক জমিদার পরিবারের সন্তান ছিলেন। পরে রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তিনি সরাসরি বিপ্লবের বিরোধিতা করেন।

একদিন নরেন সেন বললেন, কি হে সতীশ, তোমরা নাকি দলের ভিতর একট গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছ? এতে কোন কাজ হবে না। যদি কিছু করতে চাও, সকলে মিলে একসঙ্গে করলেই তা কার্যকরী হবে।

জবাবে সতীশ পাকড়াশী বলেন, আমরা তো তাই চাই, কিন্তু তা হয় কই? নেতারা তো কোন কাজে এগুতে চান না। আর আমরা চাই বলে আমাদের প্রতি তাদের ক্রোধ।

আপেল মাহমুদ

সাংবাদিক, গবেষক ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রাহক