আমরা জানি, কল্পকথা এবং মিথের শক্তি কেমনভাবে সামষ্টিক নির্জ্ঞান (Collective Unconscious) তৈরি করে; বঙ্গসন্তানদের অক্ষমতার গল্প, হীনমন্যতা, অলস প্রকৃতি এবং চরিত্র হননকারী বানোয়াট মিথের পরিমাণ এতো বেশি যে, এখানে আসল কথাটি শুনলেই বানোয়াট মনে হয়। আর বানোয়াট গল্পকে তো আমরা সত্য মনে করে বসেই আছি। এমনই একটি চরম বানোয়াট প্রকল্প হলো বাঙালিকে আপাদমস্তক কৃষিজীবী হিসেবে চিহ্নিত করা। এই সামষ্টিক নির্জ্ঞান বা যৌথ অবচেতনের নির্মিত আর্কিটাইপ আমাদের সামগ্রিক সত্তাকে সূচিত করে। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে কথিত আছে, আমাদের প্রায় সকল পূর্বসূরি ছিলেন কৃষক, দিনমজুর। ‘ভেন্নাপাতার ছানি দেয়া আসমানীদের ঘরে’ থাকতেন। অর্থাভাবে-অন্নাভাবে কখনো-সখনো উপোসও করতেন। দুর্ভিক্ষ প্রায় লেগেই থাকতো। পরতেন মলিন জামা-কাপড়। চরম অভাব ছিলো তাদের নিত্যসঙ্গী। আর আমরা তো আরেকটি প্রবাদ ঠোঁটস্থই রাখি যে, ‘অভাবে স্বভাব নষ্ট’। অতএব তার স্বভাব-চরিত্র ভালো হবার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। অর্থাৎ বঙ্গবাসী মানুষজন অভাবী এবং চরিত্রহীন। আমাদের সিনেমা, সাহিত্য, শিল্পকলায়ও এই অভাব, গরীবানা, প্রতারণা, বঞ্চনা ও চরিত্রহীনতার কাহিনিই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এভাবে বঙ্গসন্তানদের বোঝার জন্যে কৃষি ও কৃষিভিত্তিক জীবনকে বোঝার বুদ্ধিবৃত্তিক বাধ্যবাধকতা তৈরি করা হয়েছে। এটি প্রায় আপ্তবাক্যের মতো হয়ে ওঠেছে যে, এখানকার মানুষকে বুঝতে হলে কৃষি এবং কৃষককে বুঝতে হবে। আমাদের বিদ্বান-পণ্ডিতগণ প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে এমন সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিতে পড়ে আছেন। তারা এই দেশ, এই মাটি এবং এর মানুষজনের কিছুই পড়তে পারেননি। সাধারণ মানুষকে তারা সার্বক্ষণিকভাবে ভুল পথে পরিচালিত করছেন। বাঙলা অঞ্চলের মানুষ, তাদের ইতিহাস-দর্শন-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিপুল অজ্ঞতা নিয়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা জ্ঞান বিতরণ করছেন। আমাদের বুদ্ধিজীবীতার এই করুণ দশা এবং বিভ্রান্তিকর অবস্থা কীভাবে হয়েছে, সেসব লম্বা আলোচনা-পর্যালোচনার বিষয়, আপাতত আমাদের সেদিকে যাওয়ার সময় নেই।

একটি পুরো জাতিকে কৃষিজীবী বলে দেয়া; জাতির ইতিহাসকে কৃষকের ইতিহাস বলে দেয়ার ভেতরে রয়ে গেছে অনেক বড়ো মাপের ষড়যন্ত্র কিংবা ক্ষমার অযোগ্য নির্বুদ্ধিতা। কৃষি-অর্থনীতি বা কৃষকের সন্তান বলে গর্ব করার ভেতরে যে-বোকামিটুকু আছে, তাকে বিশ্বের অন্যান্য মানুষেরা পুঁজি করে আমাদের পদানত করতে পারে সহজেই।

পৃথিবীর সকল সভ্যতার সূচনাই কৃষিকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। কিন্তু যারা শুধুই কৃষির উপর থেকে গেছে, তাদের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। যারা ক্রমান্বয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পের প্রসার ঘটিয়েছে, তারা অর্জন করেছে পর্যাপ্ত পরিমাণ সমৃদ্ধি। বঙ্গভূমি সভ্যতার প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পের সাথে যুক্ত হয়েছে, কৃষি ছিলো তার সমর্থনে পার্শ্বচরের ভূমিকায়। কিন্তু কৃষিকে প্রধান চরিত্রে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যকে ভুলিয়ে দেয়ার অর্থ হলো তাকে তার ইতিহাস থেকে বিচ্যুত করা। আমরা ইতিহাস বঞ্চিত দুর্ভাগা জাতি। ইতিহাস-ঐতিহ্য-শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরিণতি কী হয়, সেটি আজকের বাঙালি সমাজকে দেখলেই টের পাওয়া যায়। আর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি বলার মাধ্যমে ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে যায় না। কেননা যিনি কৃষিজীবী, তার কিছু নির্দিষ্ট চরিত্র আছে, কৃষক বলার মাধ্যমে তার চরিত্রে সেইসব গুণাবলিও আরোপ করা হয়। কৃষক অপরিবর্তিত, অচল, রক্ষণশীল, স্থবির, যুগের পর যুগ ধরে একইভাবে একই পরিস্থিতিতে বসবাস করে। তার কোনো পরিবর্তন নেই। মহামতি কার্ল মার্কস যেই প্ররোচণায় এই অঞ্চলের মানুষ এবং তাদের ইতিহাসকে বলেছিলেন জড়িমাগ্রস্ত, উদ্ভিদপ্রতিম, ইতিহাসহীন, ধ্বংস করে দেয়ার উপযোগী। এর সাথে আমাদের শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের একেবারে প্রাইমারি চরিত্রের গরীবানাও মুখ্য হয়ে ওঠেছে, আমাদের চিত্রশিল্প হয়ে যায় ফোক আর্ট, আমাদের চলচ্চিত্র হয় হাহাকার, আমাদের নাচ-গান-সাহিত্য হয় অতি সরল-তরল-স্থূল এবং বৈচিত্র্যহীন; কেননা কৃষক এর বেশি ভাবতে পারে না, এর বেশি নিতে পারে না, তার মাথার উপর দিয়ে যায়। রুচি-নন্দন-সৃজনের এখানে ভোক্তা কিংবা উৎপাদক কোনোটিই নেই, কেননা তারা কৃষক-কৃষিজীবী- কৃষকের সন্তান। কৃষকের কোনো আবিষ্কারের স্বপ্ন নেই, দু’বেলা দু’মুঠো অন্ন জোগাড়েই তার সময় শেষ হয়ে যায়, স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়। কৃষক কোনো দূরদর্শী চিন্তায় সক্ষম নয়। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম যাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, এরা জ্ঞান-বিজ্ঞান-আবিষ্কারের সক্ষমতা রহিত মানুষ। কৃষকের জমি, সার, বীজ, উৎপাদনের উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবসায়ী। কৃষকের জীবন, চিন্তা, ভবিষ্যত ব্যবসায়ীর হাতে (কোনো জাতি কৃষক হলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্য ব্যবসায়ী জাতি), কাজেই একটি পুরো জাতিকে কৃষিজীবী বলে দেয়া; জাতির ইতিহাসকে কৃষকের ইতিহাস বলে দেয়ার ভেতরে রয়ে গেছে অনেক বড়ো মাপের ষড়যন্ত্র কিংবা ক্ষমার অযোগ্য নির্বুদ্ধিতা। কৃষি-অর্থনীতি বা কৃষকের সন্তান বলে গর্ব করার ভেতরে যে-বোকামিটুকু আছে, তাকে বিশ্বের অন্যান্য মানুষেরা পুঁজি করে আমাদের পদানত করতে পারে সহজেই। তাই কৃষক বলে আবেগে গদগদ হবার যে-ক্ষতি, তার বিষয়ে সচেতন থেকে এই বিষয়ে কথা বলতে হবে। আমাদের কৃষি অবশ্যই আছে, কিন্তু এর অর্থ এমন কেন দাঁড়ালো যে, একমাত্র কৃষিই আছে? কেন ব্যবসার কথা বলা হচ্ছে না, এর গভীরে খতিয়ে দেখা দরকার। পৃথিবীকে এ-যাবতকালে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা গভীরভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পের সাথে জড়িত। এখনো বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলো মূলত ব্যবসায়ী। সারা বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চল থেকে পঙ্গপালের মতো বাঙলায় ছুটে আসা মানুষজন বাঙলার ব্যবসায় ভাগ বসাতে এসেছে। পর্তুগিজ, ফরাসি, দিনেমার, ব্রিটিশ, গ্রিক, আরব বণিকেরা দূর-দূরান্ত থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসেছে, কাদের সাথে? স্থানীয় কৃষকদের সাথে (!)? ব্যবসা দখলকে কেন্দ্র করে এখানে হয়েছে প্রায় সকল যুদ্ধ, তাহলে সেই ব্যবসায়ী-বণিকদের ইতিহাস কোথায়? হঠাৎ তারা কোথায় উধাও হয়ে গেলো? এই ইতিহাস লোপাট হয়ে যাবার কারণ কী? কারা বাঙলার বাণিজ্যের ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে চায়? কারা এই অঞ্চলকে ভুখা-নাঙ্গা-চরিত্রহীন অধঃপতিত দেখতে চায়? তাতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন রমরমা হয়ে ওঠে এবং লাভের ভাগ কীভাবে বেড়ে যায়, তার খোঁজ আমাদের রাখা দরকার।

নদীমাতৃক বাংলাদেশকে ভুলভাবে কেবল কৃষি অর্থনীতির একটি দেশ হিসেবে পরিচিত করানো হয়েছে। কৃষির বিকাশে নদীর অবদান যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি শিল্প স্থাপনেও নদীর বিকল্প নেই। আধুনিক সময়ের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়তো এই সমস্যার অনেকটাই বিকল্প তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তিনভাগ জলের পৃথিবীতে শেষ বিচারে নদী, সমুদ্র বা জলপথই ভরসা। ইতিহাসের অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাঙলা অঞ্চলের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ায় সাধারণ বিবেচনায় আমরা ধরেই নিয়েছি, বাঙলা মূলত কৃষিজীবীদের দেশ এবং আমাদের সমাজতাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণে তাই কৃষিমানসের বিশ্লেষণই লক্ষণীয় হয়ে ওঠেছে। কিন্তু আমাদের এটিও জানা থাকার কথা, ইংরেজরা এসে আমাদের মসলিন শিল্পীদের আঙুল কেটে নেয় এবং কাপড়ের কাঁচামাল উৎপাদন করে সেটি ইংল্যান্ডে পাঠাতে বাধ্য করে। স্থানীয় কলকারখানা বন্ধ করে দেয়া হয় অধ্যাদেশ জারি করার মাধ্যমে। কলকারখানা বন্ধ করে একটি শিল্পসমৃদ্ধ জাতিকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের সাধারণ ক্রেতায় রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে কাঁচামাল উৎপাদনকারী কৃষকে পরিণত হতে বাধ্য করা হয়; ইতিহাসে এমন অপকর্মগুলোর শক্ত প্রমাণ রয়েছে। এসব বিষয়ের অনুপুঙ্খ বিবেচনায় না নিলে বাঙলার মানুষের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়েও একটা বড়ো ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কেননা কৃষক, শিল্পপতি আর বণিকের মানস কাঠামো এক নয়। বাঙলার অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার পরেও কৃষিই প্রাচীন বাঙলার অর্থনীতির একমাত্র এবং প্রধান ভিত্তি নয়। বর্তমান পৃথিবীতে, বিশেষত বাংলাদেশে কৃষি অর্থনীতির শ্রমিক অর্থাৎ কৃষকের মর্যাদাও একেবারে তলানির দিকে। কেউ কৃষকসন্তান হলে তার সামাজিক মর্যাদা বণিকসন্তান, শিল্পপতিসন্তান বা চাকুরিজীবীর সন্তানের চেয়ে অনেক নিচেই থাকে। কেননা মনস্তাত্ত্বিকভাবে অবচেতন মানসেই আমরা তাকে অবহেলাযোগ্য বলে মনে করি। কৃষি অর্থনীতিই আমাদের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি চিহ্নিত করার ভেতরে কাজ করে একটা সুস্পষ্ট অবজ্ঞার সুর। তাই আমাদের দেখার দরকার আছে, প্রাচীন বাঙলার অর্থনৈতিক ভিত্তি আসলেই কি শুধু কৃষি ছিলো? আমরা যে সোনার বাঙলার কথা বলি, সেই সোনার বাঙলা কি শুধুই কৃষিনির্ভর ছিলো? অবশ্য সোনার বাঙলা নিয়েও অনেক ইতিহাস-দর্শন-সংস্কৃতি-সমাজমূর্খ বুদ্ধিজীবীর প্রবল তাচ্ছিল্য আছে। প্রাচীন ইতিহাসের সচেতন পাঠক মাত্রই জানেন, বাঙলার অর্থনীতিতে কৃষি এবং শিল্প— দুটোই ছিলো সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, শুধু তা-ই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলো শিল্প ও বাণিজ্যের প্রাধান্য। মধ্যযুগের সাহিত্যে নায়ক হলো চাঁদ সদাগর, সীমান্ত সদাগর, ধনপতি সদাগর— এরা। তারা বাণিজ্য করতে যান চীন জাপান সিংহলে। আমাদের সামষ্টিক নির্জ্ঞানে বাণিজ্যের স্মৃতি জাগরিত আছে। তাম্রলিপ্ত এবং চন্দ্রকেতুগড়ে গ্রেকো-রোমান শিল্পকলারও ছাপ পাওয়া যায়, কেননা তখন বাণিজ্য চালু ছিলো। ছিলো বৈশ্বিক আদান-প্রদান।

সেই অতীতের অনেক কিছুই আমরা বেমালুম ভুলে বসে আছি। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাঙলার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিস্তৃত ছিলো সমগ্র পৃথিবীর। মানুষের প্রাচীনতম সভ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় মেসোপটেমীয় সভ্যতাকে। পারস্য উপসাগর, আরব সাগর হয়ে সুমেরীয়, কেলডীয়, আক্কাদীয়, ব্যবিলনীয় এবং মিশরীয় সভ্যতার জনগোষ্ঠীর সাথে বাঙলার বণিকদের ছিলো পণ্য আদান-প্রদানের সম্পর্ক। ক্রিট দ্বীপপুঞ্জ, রোমান, গ্রিকদের সভ্যতার সাথে ছিলো বাণিজ্য সম্পর্ক। সেইসব সময়ের অনেক নথিপত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজও রয়েছে বিস্তর। কিন্তু বিশ্ব পরিস্থিতি পাল্টে গেলে বাঙলার বণিকদেরও সুদিন ফুরিয়েছে। দুর্গম জলপথে জলদস্যুদের আক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাঙলার ব্যবসায়ী সমাজ পশ্চিমের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য বর্জন করে সিংহল, যবদ্বীপ, মালয় প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেছিলো। ষোড়শ শতাব্দী থেকে পর্তুগিজ ও মগ দস্যুদের আক্রমণ বাড়তে থাকে। বস্তুত ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে বাঙালি বণিকদের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। জলদস্যুদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙলার বণিকসমাজ ধীরে ধীরে সমুদ্রবাণিজ্যে আগ্রহ হারাতে থাকে। তবে শিল্প ও বাণিজ্যে আগ্রহী অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর লোকেদের আগমন বাড়তে থাকে এই অঞ্চলে। অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরন পাল্টালেও সেটি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। কৃষির গুণগান গাইতে গাইতে আমরা ভুলতে বসেছি শিল্প ও বাণিজ্যসমৃদ্ধির গৌরবময় ইতিহাস। আমাদের সামষ্টিক নির্জ্ঞানে এগুলো রয়ে গেছে, যখন বহির্বাণিজ্য নেই, তখনো চাঁদ সদাগরেরা চলে যায় সিংহলে।

আমাদের লোককাহিনিগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সওদাগরদের প্রবল উপস্থিতি। চাঁদ সদাগরের প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা আমরা জানতে পারি, যখন সে স্বয়ং দেবীকেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, যদিও পরিণামে তার বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু সওদাগরের বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ভিত্তি হলো নৌ-বাণিজ্যের অর্থনৈতিক শক্তি। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় সাগর পাড়ি দেয়ার আছে বহু গল্প। প্রাচীন ব্রতকথাগুলোতে দেখা যাবে, বাবা-ভাই-স্বামীর বাণিজ্যযাত্রা নিয়ে বাড়িতে থাকা মেয়েরা স্বজনের মঙ্গলকামনা করছে, ব্রত পালন করছে, সুরে সুরে গাইছে মঙ্গলগীতি :

“ভেলা! ভেলা! সমুদ্রে থেকো

আমার বাপ-ভাইকে মনে রেখো!”

অথবা

“সাগর! সাগর! বন্দি।

তোমার সঙ্গে সন্ধি।

ভাই গেছেন বাণিজ্যে,

বাপ গেছেন বাণিজ্যে,

সোয়ামি গেছেন বাণিজ্যে।

ফিরে আসবেন আজ…”

কিংবা

“কাগা রে! বগা রে! কার কপাল খাও?

আমার বাপ-ভাই গেছেন বাণিজ্যে, কোথায় দেখলে নাও?”

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য, বাঙলার প্রাচীন বিভিন্ন লিপিমালা এবং সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালির নৌ-বাণিজ্যের প্রচুর প্রমাণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। একটি সমৃদ্ধ জাতির অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি শুধু কৃষির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কৃষির যেমন কিছু ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা আছে, যা কাটিয়ে ওঠা অত্যন্ত দুরূহ, ব্যবসায় তেমন নয়। তাই সমৃদ্ধ প্রাচীন বাঙালির যে-ইতিহাস আমরা পাই, তা শুধুই কৃষিনির্ভর ভাবার অবকাশ নেই। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ‘বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব’তে উল্লেখ করেছেন, “মৌখরী-রাজ ঈশানবর্মের হড়হা লিপিতে (ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ) গৌড়দেশবাসীদের (গৌড়ান্) “সমুদ্রশ্রয়ান্” বলা হইয়াছে; […] সামুদ্রিক বাণিজ্যই যাহার আশ্রয়। কালিদাস রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বাঙালীকে “নৌসাধনোদ্যতান্” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পাল ও সেন বংশের লিপিমালায় নৌবাট, নৌবিতান প্রভৃতি শব্দ তো প্রায়শ উল্লিখিত হইয়াছে। এই উভয় রাজবংশের, এবং সমসাময়িক বাঙলাদেশের অন্যান্য রাজবংশেরও, সামরিক শক্তি নৌবলের উপর অনেকটা নির্ভর করিত; ইহার উল্লেখ তো অনেক শিলালিপিতেই আছে। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে নৌযুদ্ধের বর্ণনাও আছে।”

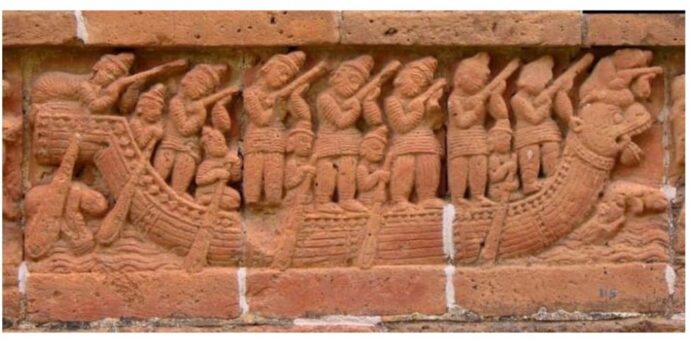

আভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যে প্রধান বাহনই ছিলো নৌযান। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সীমান্ত রক্ষা ও যুদ্ধের প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন আকার ও নকশার নৌকা। নৌকার সাথে, নদীর সাথে বাঙালির জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। সমুদ্রগামী সুবিশাল নৌকা বা জাহাজ তৈরিতে বাঙালির দক্ষতাও ছিলো বিশ্বের অপরাপর জাতির কাছে সুবিদিত। বাঙলার নানা স্থানে নৌকা ও জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র ছিলো, বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে বলেছেন যে, কখনো কখনো নৌকাগুলি ৩০০ গজ লম্বা ও ২০০ গজ চওড়া হতো। দ্বিজ বংশীদাস তাঁর মনসামঙ্গলে ১০০০ গজ লম্বা নৌকার কথাও বলেছেন। চীনা পরিব্রাজক মাহুন্দের লেখনী থেকে জানা যায়, তুরস্কের সুলতান আলেকজান্দ্রিয়ার জাহাজ নির্মাণ পদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে জাহাজ নির্মাণ করিয়ে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশ নদ-নদীবহুল হওয়ায় স্বভাবতই বাঙলার মানুষের প্রধান বাহন হয়ে ওঠে নৌকা আর বাণিজ্যের জন্যে জাহাজ। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ও শ্রীরজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত ‘প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার’ নামক গ্রন্থে ভারতীয় তথা এই অঞ্চলের মানুষের নৌ-বাণিজ্যের বেশ জোড়ালো স্বাক্ষ্য পাওয়া যায় : “ঋগ্বেদ যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ, তাহা ব্যক্তিমাত্রেরই বিশ্বাস আছে। এই সুপ্রাচীন গ্রন্থে অর্ণবপোত, বাণিজ্য ও বণিকদিগের সমুদ্রযাত্রা-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের প্রথম-মণ্ডলস্থ পঞ্চবিংশতি সূক্তের রচয়িতা মহর্ষি শুনঃশেফ বরুণ দেবের কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, ‘সমুদ্র-মধ্যে যে স্থানে পোত-সমূহের যাতায়াতের জন্য পথ আছে, তাহা বরুণ দেব অবগত আছেন। …উক্ত গ্রন্থের প্রথম-মণ্ডলের ছাপান্ন সূক্তটি ঋষিবর শৈব্য দ্বারা রচিত। বণিকেরা যে সমুদ্রযাত্রা করিত, তাহা মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন।’” মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে লিখিত এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাচীন প্রামাণ্য দলিলসমূহ থেকে বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, এই অঞ্চলের মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্যের রয়েছে সমৃদ্ধ অতীত।

বাঙলা ও বাঙালির সাম্প্রতিক দুর্দশার পেছনেও অনুঘটক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে এই শিল্পসমৃদ্ধির বয়ান। বিদেশি পর্যটক এবং ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বাঙলার ধন-রত্নের গল্প যখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, তখনই বিভিন্ন দস্যুবৃত্তিতে অভ্যস্ত জাতিগোষ্ঠী এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিবেক-বিবেচনাহীন অর্থলোভী লুটেরার দল এই অঞ্চলে আসতে থাকে, তাদের নানা মুখোশ; কেউ ধর্মপ্রচারক, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ পরিব্রাজক, কেউ-বা নিতান্তই ভবঘুরে; কিন্তু সবার সেই একই উদ্দেশ্যÑ কিছুটা উন্নত জীবন উপভোগের সুযোগ লাভ করা। ‘গঙ্গাঋদ্ধি’ রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তির গল্প এতোটাই ছড়িয়েছিলো যে, বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডার এখানে রাজ্য বিজয়ের নামে অভিযান পরিচালনার সাহস সঞ্চয় করতে না পেরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই শিল্পসমৃদ্ধি আবার অনেকের ঈর্ষার পাত্রও করে তুলেছিলো বাঙলা অঞ্চলকে। আগত আর্যরা যেমন দীর্ঘদিন বাঙলাকে করায়ত্ত করতে না পেরে বিভিন্নভাবে বাঙলার নামে দুর্নাম রটিয়েছে। অক্ষমতার লজ্জাকে ঢাকতে বাঙলাকে বলেছে অসুরদের অঞ্চল, যেখানে কেউ ভ্রমণ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান তাঁর ‘গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : “হিন্দু ধর্মশাস্ত্র-পুরাণ-উপাখ্যানে উপেক্ষিত গঙ্গাঋদ্ধি ভাস্বর হয়ে আছে কার্তিয়াস, দিওদোরাস, প্লুতার্ক প্রমুখ গ্রিক লেখকদের ইতিবৃত্তে, স্ট্রাবো ও টলেমি ভূগোলবৃত্তান্তে, আর ভার্জিলের মহাকাব্যে। ভার্জিল ভেবেছিলেন তাঁর জন্মভূমি মালটুয়ায় ফিরে গিয়ে এক মর্মর মন্দির স্থাপন করবেন এবং মন্দির চূড়ায় স্বর্ণ-গজ-দন্তে গেঁথে দেবেন গঙ্গাঋদ্ধির বীরত্ব গাথা।”

বাংলাদেশের প্রাচীন পরিচয় ‘গঙ্গাহৃদয়’ বা ‘গঙ্গাঋদ্ধি’ নামে। এর হৃদয় গঙ্গার মতোই সুবিশাল। অনন্তকাল ধরে বহমান। উদার চিত্তে সবার পাপ-তাপ ধুয়ে পবিত্র করে দিচ্ছে। অথচ এর সন্তানেরা অনবরত নিমগ্ন হয়ে যাচ্ছে বহিরাগত পঙ্কিল স্রোতের প্রচণ্ড গরলে। অবোধ শিশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে খরখরে মরুভূমি ও কনকনে বরফের প্রাণহীন শুষ্কতায়। গঙ্গাহৃদয় জানে, এই শিশুরা একদিন বড়ো হবে, আবার অধোবদনে এসে দাঁড়াবে তার সামনে, কিন্তু তাদের অবাক করে দিয়ে গঙ্গাহৃদয় তাদের স্থান করে দেবে অনন্ত মিঠাপানির আদি ও অকৃত্রিম ভালোবাসায়। আমাদের ইতিহাস আছে, তবে ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় আত্মস্থ করতে ব্যর্থ হলে আত্মপরিচয় তৈরি হয় না। প্রকৃত আত্মপরিচয়ের যথার্থ ছায়াতলে আজ অথবা আগামীকাল আমাদের ফিরে আসতেই হবে।

কিন্তু আমাদের দীর্ঘকালের পরাধীনতা, অন্যদের দেয়া খুদকুঁড়া, উচ্ছিষ্ট ভোগের লোভ, ভিক্ষার ফুটা পয়সার মতো বিবিধ তত্ত্ব ও তথ্যের অনুকরণ আমাদের মানসিক বিকৃতি তৈরি করেছে। এই অবস্থায় আমরা নিজেদের দেখতে পাই না, যতোটুকু দেখতে পাই, সেইটুকু পুরোপুরি বিভ্রান্ত করে ছাড়ে। আমাদের একটি সামষ্টিক অবিশ্বাস এবং সংশয় আছে যে, আমরা আসলেই কারা? সমস্যার শেকড়ে আমাদের প্রবেশের সক্ষমতা নেই, ফলে আমাদের বুদ্ধিজীবী-পণ্ডিত-বিদ্বানগণ ভুল পথে হাঁটছেন, ভুল রোগের ভুল চিকিৎসা দিয়ে ভুক্তভোগীর জীবনকে মর্মান্তিক করে তুলছেন। কবি নজরুল অনেকটা আক্ষেপের সাথেই বলে গেছেন, “পরাধীনতার মতো জীবন হননকারী তীব্র হলাহল আর নাই। অধীনতা মানুষের জীবনীশক্তিকে কাঁচাবাঁশে ঘুণ ধরার মতো ভুয়া করিয়া দেয়। ইহার আবার বিশেষ বিশেষত্ব আছে, ইহা আমাদিগকে একদমে হত্যা করিয়া ফেলে না, তিল তিল করিয়া আমাদের জীবনী-শক্তি, রক্ত-মাংস-মজ্জা, মনুষ্যত্ব, বিবেক সমস্ত কিছু জোঁকের মতো শোষণ করিতে থাকে। আখের কল আখকে নিঙড়াইয়া পিষিয়া যেমন শুধু তাহা শুষ্ক ছ্যাবা বাহির করিয়া দিতে থাকে, এ অধীনতা মানুষকে তেমনই করিয়া পিষিয়া তাহার সমস্ত মনুষ্যত্ব নিঙড়াইয়া লইয়া তাহাকে ওই আখের ছ্যাবা হইতেও ভুয়া করিয়া ফেলে। তখন তাহাকে হাজার চেষ্টা করিয়াও ভালোমন্দ বুঝাইতে পারা যায় না। আমাদেরও হইয়াছে তাহাই। আমাদিগকে কোনো স্বাধীনচিত্ত লোক এই কথা বুঝাইয়া বলিতে আসিলেই তাই আমরা সাফ বলিয়া দিই, ‘এ লোকটার মাথা গরম!’”

এখন থেকে আরো শত বছর আগেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ‘আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?’ প্রবন্ধে এ-কথা বলে গিয়েছেন। আশ্চর্য ব্যাপার, নজরুল এতো সাবলীলভাবে এমন নিরেট সত্য কথাগুলো বলেছেন তাঁর সমাজের মানুষকে। এবং নিশ্চিতভাবেই এ-কারণে তাঁকে নিগৃহীত হতে হয়েছে। ফলে তাকে শুনতে হয়েছে, ‘এ লোকটার মাথা গরম!’

দ্রাবিড় সৈকত

সহযোগী অধ্যাপক, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

কি এক অমোঘ সত্য! বাঙালির আত্মবিশ্বাসের জায়গাটাও রুদ্ধ করে রাখা হয় বাঙালির দ্বারাই, অথচ মাথা উচু করে রাখার কত সমৃদ্ধময় ইতিহাস আমাদের ছিল! এই ভূ-খণ্ডের এই যে সাবলীলতা, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে অনুপ্রেরণা পাই এসব লুকানো এবং অজানা সত্যকে কেন্দ্র করে।

এর বেশি ভাবতে পারি না,এর বেশি নিতে পারি না।

মাথার উপর দিয়ে যায় আমাদের,

তাই আমরা এখন আর দেখতেও পারি না

মাথার উপর কী অপদস্ত অপমান গুলো বয়ে বেড়াচ্ছি। 😔😔😔